ニューファミコンとは?

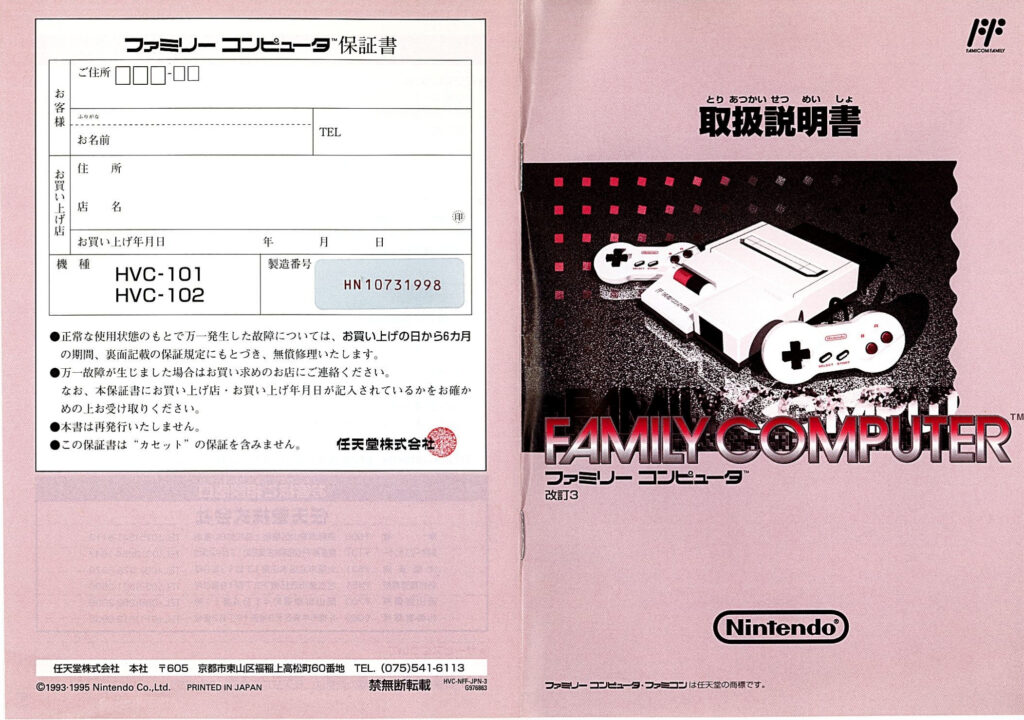

ニューファミコンは、1983年に発売された初代ファミリーコンピュータの正式な後継機として1993年12月1日に登場しました。正式名称は「AV仕様ファミリーコンピュータ」です。

初代ファミコンが家庭用ゲーム文化の礎を築いてから約10年、その集大成として生まれたのがこのモデルです。

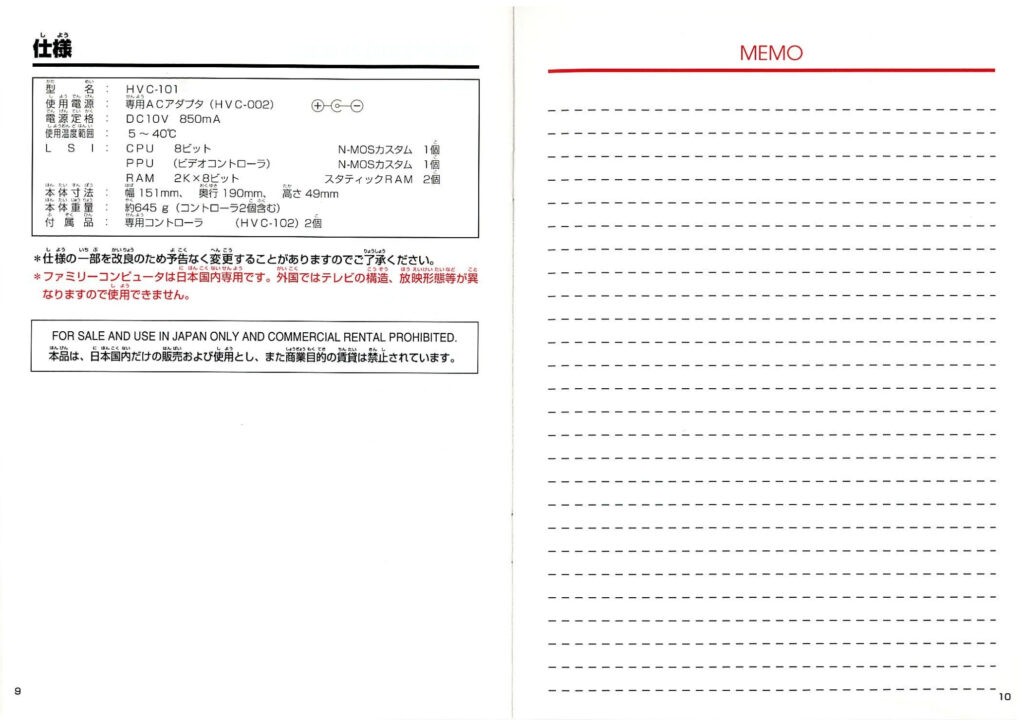

「New」と名付けられていますが、CPUは初代と同じRicoh 2A03を搭載しており、基本的な動作原理やソフト互換性も初代と共通しています。ただし、マザーボード設計や音声回路などの内部構造には一部改良が施されており、完全に同一ではありません。。しかし、接続性とデザインの両面で時代に合わせた見直しが行われています。

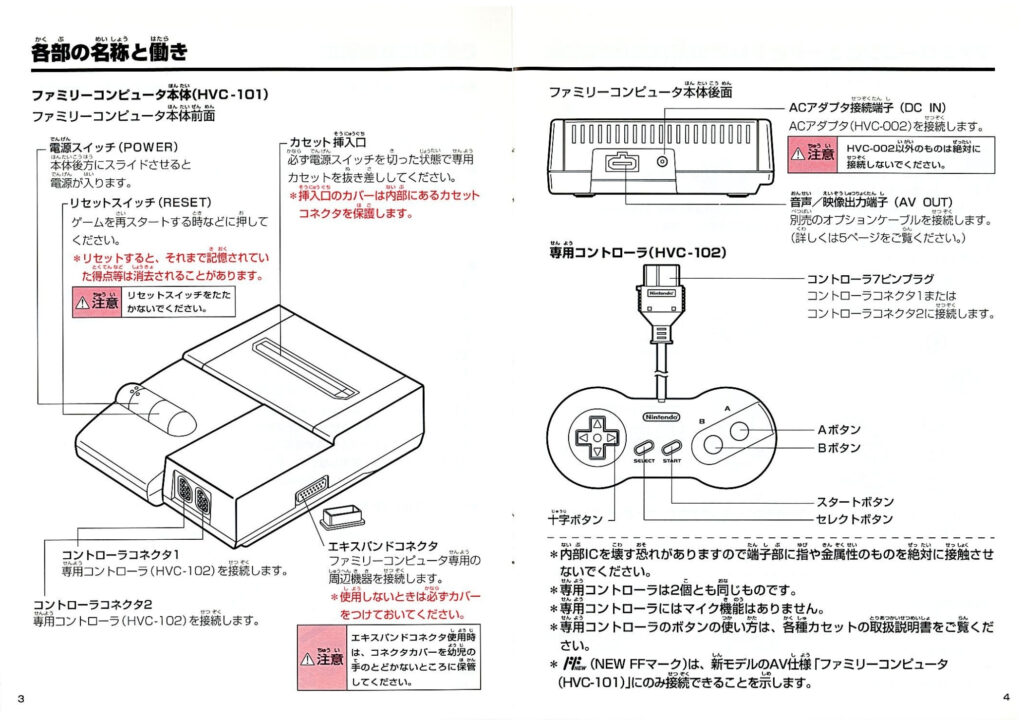

AV端子による映像出力、コンパクトな筐体、より扱いやすい着脱式コントローラーなど、ユーザーの“遊びやすさ”を徹底的に追求。

さらに、本体カラーは白とグレーを基調にし、スーパーファミコンの流れを意識した落ち着いたトーンで、リビングに置いても違和感のないデザインになりました。

まさに、ファミコンの10年を総括する“完成形”であり、懐かしさと改良のバランスを兼ね備えた記念碑的モデルと言えるでしょう。

主な特徴

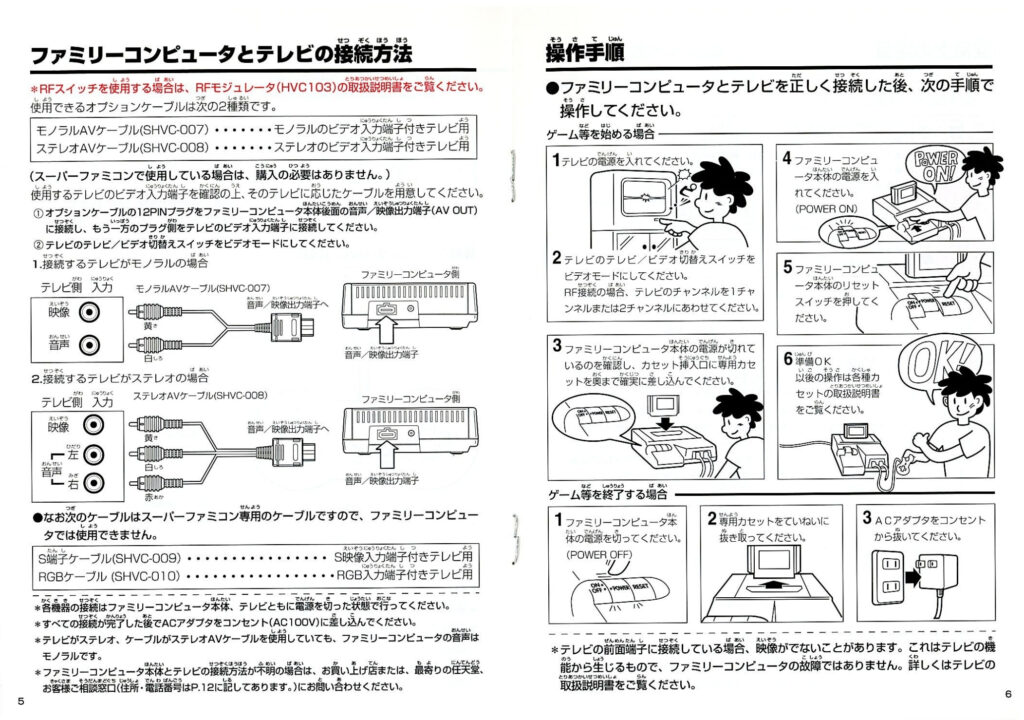

🎮 1. AV出力対応で画質・音質が大幅アップ

赤・白・黄のRCA端子を搭載。

これにより、旧モデルのRFスイッチ接続に比べてノイズが少なく、くっきりとした映像でゲームを楽しめるようになりました。

現代のテレビにも比較的接続しやすく、HDMI変換アダプタを使えば今でもプレイ可能です。

🎨 2. コンパクトで洗練されたデザイン

白×グレーのシンプルな筐体は、スーパーファミコンの流れを汲むデザイン。

机の上に置いてもスッキリ収まるスリムサイズで、見た目にも落ち着いた印象です。

🕹️ 3. 着脱式コントローラーを採用

初代ファミコンではコントローラーが本体直付けでしたが、ニューファミコンでは着脱式に変更。

扱いやすくなった反面、2Pマイク機能は廃止されました。『たけしの挑戦状』の「マイクで叫ぶ」技は、残念ながらもう使えません(笑)。

💾 4. 互換性は完全維持

すべてのファミコンカセットが使用可能。

さらに、底面の拡張端子を使えばディスクシステムも接続できます。

「古いソフトが遊べる新しいハード」として、当時のユーザーから高く評価されました。

💰 5. 定価は6,800円!手が届く“再デビュー機”

発売当時、初代ファミコン(1983年発売・定価14,800円/税別)の約半額という価格設定。

スーパーファミコンが主流となった時代に、ファミコンソフトを安価に楽しめる入門機としても人気でした。

なぜ登場したのか?開発背景

1990年代前半、スーパーファミコンが発売され、家庭用ゲームの主役が新世代へと移り変わっていく中でも、ファミコンソフトはまだまだ現役でした。

当時、子どもたちの家庭にはすでに数多くのファミコンソフトが揃っており、「せっかく集めたカセットをまだ遊びたい」という声が根強く存在していました。

しかし、旧型ファミコンのRF接続はチャンネル調整が難しく、画質の乱れやノイズが多いという不満がユーザーの間で広がっていました。

特に新しいテレビではRF端子がなくなりつつあり、「せっかくの名作ソフトを現代のテレビで遊べない」という問題が現実的に起こっていたのです。

そんな中、任天堂はユーザーからの要望に耳を傾け、「誰でも簡単に接続できて、今のテレビでもクリアに遊べる」ファミコンの再設計に着手しました。

開発チームはコスト削減と品質維持の両立を目指し、映像出力方式をAV端子に変更、デザインを一新してサイズをコンパクト化。

さらに、家庭内のインテリアにも馴染むよう、スーパーファミコン風のグレートーンを採用しました。

スーパーファミコンの勢いが増す一方で、ファミコンは“引退”ではなく“第二の黄金期”を迎えたとも言えるでしょう。

ニューファミコンの登場は、単なる後継機ではなく、「10年の歴史を持つファミコン文化の延命と再評価」という意味を持っていたのです。

ニューファミコンは、当時のファンにとって“懐かしさの中に新しさを感じる”存在として、静かに、しかし確実に受け入れられていきました。

現在の評価と中古市場

30年を超えた今でも、ニューファミコンはレトロゲーマーの実機プレイ機として最も人気のあるモデルです。

- 中古本体価格:4,000〜7,000円前後

- 完品(箱・説明書付き):1万円以上も珍しくない

- 特徴:安定した起動性、堅牢な構造、純正コントローラーの質感

スリムなデザインとAV出力の利便性から、実機配信やコレクション用としても重宝されています。

わたしの推しソフト3本(ニューファミコンで遊びたい名作)

1️⃣ 『マリオブラザーズ』(1983年/任天堂)

初代ファミコン本体を手に入れたとき、一緒に購入した思い出の一本。

本当は『ドンキーコング』が欲しかったのですが、当時は品切れ続き。店頭に残っていたのは『マリオブラザーズ』と『五目ならべ』のみ。

小学生の私は迷わずマリオを選びました。

知らないゲームでしたが、遊んでみると意外なほど面白く、二人プレイの協力と邪魔の絶妙バランスに夢中に。

今思えば、これが最初の“対戦アクション”体験だったかもしれません(笑)。

2️⃣ 『信長の野望』(1988年/光栄)

いとこのお兄さんがパソコンで遊んでいたのを見て、私も遊びたかったんですけど、高価なパソコンは中学生の自分には高嶺の花でした。

どうしても国盗り合戦したい!ファミコンでやりたい!そんな願いが叶ったのか、ついにファミコンに登場したではないですか!

当時のファミコンソフトの価格としては二倍ほど高価で、定価は9,800円(税別)でしたが、持っていたソフトを日本ファミコンクラブに投げ売って、ついにゲット。

思考時間がとても長くて待たされましたが、あのBGM、そして信長の描いた理想を追い求めるロマンに浸ることができましたね。

💡 ファミコンソフトの価格と光栄の高価格戦略

1980年代のファミコンソフトは、一般的に4,800〜5,800円程度が主流でしたが、光栄(現・コーエーテクモ)の登場によって価格の上限が一気に引き上げられました。

『信長の野望』『三國志』『大航海時代』といったタイトルは、定価9,800〜12,800円と他社より高価格帯に設定されていました。

その背景には、シミュレーションゲームとしての複雑な設計、膨大なデータ量、そしてマニュアル・地図・歴史資料など豪華な付録の同梱がありました。

光栄のソフトは高価格ながらも内容が充実しており、“高価だが納得できる品質”として一定層のユーザーから評価を受けていました。

光栄の主なターゲット層は、子どもよりも社会人や歴史好きの大人ゲーマーだったのでしょう。高価格帯ながらも、内容の濃さや資料的価値が評価され、知的な趣味としての地位を確立。こうした高品質志向が光栄ブランドの象徴となり、のちの歴史シミュレーションブームへとつながっていきましたね。

💡 日本ファミコンクラブとは?

1980年代後半から1990年代初頭にかけて存在した、ファミコンソフトの通信買取・交換サービスやファン組織の総称。

当時はまだ中古ゲームショップがほとんどなく、不要になったソフトを現金化する手段として人気を集めていました。

雑誌広告や会員向けパンフレットで買取価格を確認し、郵送でやり取りする仕組みは、今の中古ゲーム市場の先駆けとも言える存在でした。

3️⃣ 『ダービースタリオン』(1991年/アスキー)

ファミコン末期の名作。当時大学生になった私は、競馬好きの友人ができ、競馬場に連れ回されていました(笑)。

競馬界もトウカイテイオー、メジロマックイーン、オグリキャップといったスター馬が次々と登場し、まさに空前のブーム。

そんな中登場したのがこの『ダービースタリオン』でした。

すぐに購入して、学生寮の自室で毎晩のように馬を育てていました。

最初は「競馬ゲームなんて地味そう」と思っていた仲間たちも、私が遊ぶ姿を見て続々とソフトを購入。

気づけば学生寮全体がダビスタに染まり、“一大厩舎”のような状態になっていました(笑)。

育成方針の違いで真剣に議論したり、誰の馬がG1を取るかで夜遅くまで盛り上がったり──まさに青春の象徴です。

ファミコン版の後も、スーパーファミコン版、PC-9801版へと続き、私の“ダビスタ熱”は冷めることを知りませんでした。

『ダービースタリオン』は、家庭用ゲーム機で本格的な競走馬育成を楽しめる“さきがけ”の作品でした。

それまでこのジャンルは存在しておらず、ダビスタの登場が後の『ビクトリーロード』や『ウイニングポスト』といった競馬シミュレーションの礎となりました。

当時としては画期的で、馬の血統や成長の奥深さを学べたことは、のちの人生にも影響を与えました。

まとめ|懐かしさ×実用性=最強の1台

ニューファミコンは、単なる「復刻」ではなく、

“ファミコンをもっと快適に遊びたい人のための完成版”です。

- AV出力で映像・音質がクリア

- ソフト互換100%

- スリム&シンプルなデザイン

- 価格も手頃

- ディスクシステムにも対応し、過去の名作も再現可能

- 現代のテレビにも接続しやすい利便性

さらに、軽量で場所を取らず、インテリアとしても映えるデザイン。

“レトロハード”としての懐かしさと、“実機プレイ機”としての実用性を兼ね備えています。

AV出力の安定性や純正コントローラーの操作感は、エミュレーターでは味わえないリアルな魅力。

コレクション目的はもちろん、実際にゲームを楽しむ上でも理想的なバランスを持つ一台です。

今からでも遅くありません。

“あの頃の感動”と“今の快適さ”を両立したニューファミコンで、もう一度あのドットの世界に飛び込んでみてはいかがでしょうか?

資料集

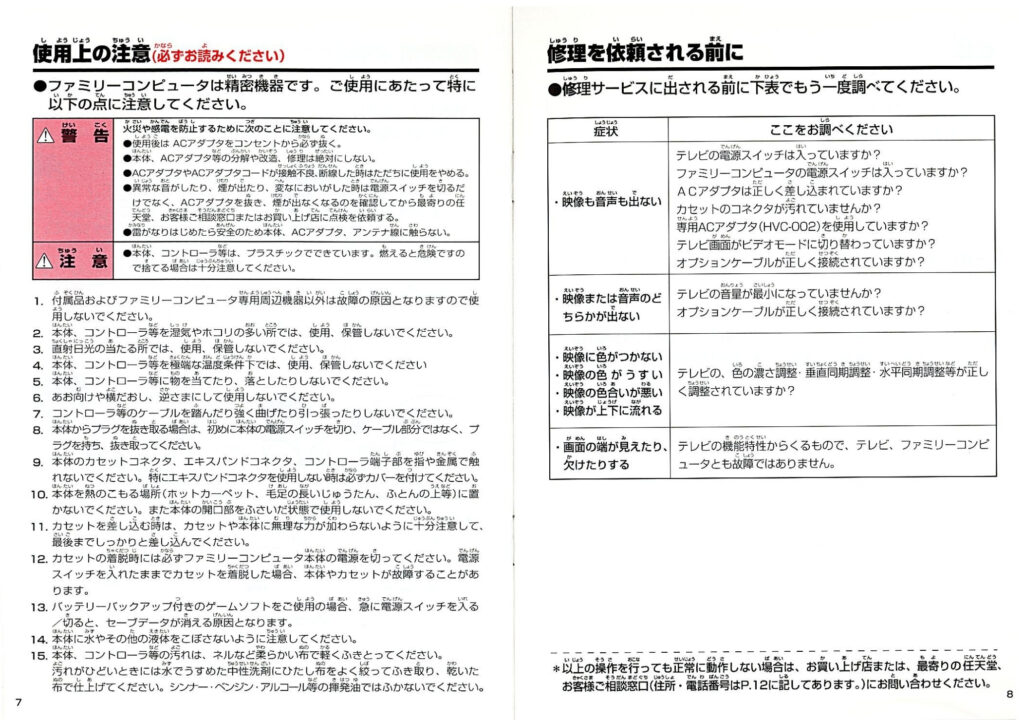

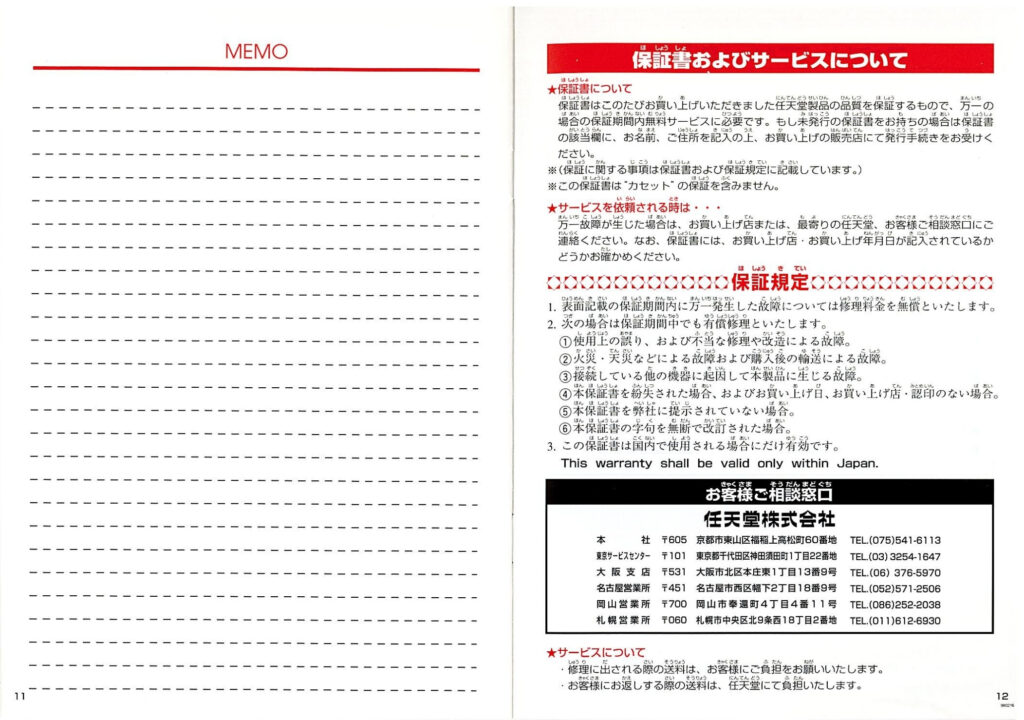

取扱説明書

コメント