アフターバーナーⅢ メガCD版について気になっているあなたへ。

この記事では、アーケードの名作をメガCDで体験できる『アフターバーナーⅢ』の魅力や評価、購入方法まで徹底的に解説していきます。

グラフィックや音楽の進化はもちろん、シリーズファンの反応や今どこで手に入るのかまで、網羅的にまとめました。

「昔やってたな〜」という方にも、「レトロゲームに興味出てきた」という方にもピッタリの内容です。

ぜひ最後までチェックしてみてくださいね!

アフターバーナーⅢ メガCDの魅力と特徴を徹底レビュー

アフターバーナーⅢ メガCDの魅力と特徴を徹底レビューします。

それでは、それぞれ詳しく解説していきますね。

①メガCD版ならではの演出

まず最初に注目したいのが、メガCD版ならではの演出です。

当時、CD-ROMという新しいメディアを活かしたアニメーションや音声演出は、ロムカセットには真似できない表現力でした。

ゲームのオープニングからして、戦闘機が発進するカットインがムービーとして流れるんですけど、これがけっこうかっこいいんですよね。

しかも、CD音源で再生されるBGMも臨場感バツグンで、いわゆる「ゲーセンっぽさ」を家庭で味わえるのが魅力でした。

こういう演出面の強化は、セガの「CDメディアに賭けた意気込み」がしっかり伝わってくるポイントでもあります。

とくに当時のプレイヤーには「未来的で新鮮」に映ったんじゃないかなと思います。

②グラフィックとサウンドの進化

次に注目したいのが、グラフィックとサウンド面での進化です。

アーケード版の迫力あるスプライト処理を、メガCDなりにがんばって再現していて、当時の家庭用ゲームとしてはかなりの出来でした。

とくに敵機が爆発するエフェクトや、地形の奥行き感などは、16ビット機とは思えない滑らかさです。

また、サウンドもCD音源に変わったことで、FM音源とは一線を画す重厚なBGMが流れます。

ミッションごとに違う曲が流れたり、シーンの緊迫感を引き立てる音の演出がしっかり作り込まれてるんですよね。

これはやっぱり、CD-ROMだからこそできた技術的進化だな~と実感します。

③アーケード版との違い

アフターバーナーⅢは、厳密には「アフターバーナーIIの発展形」でありつつ、アーケードとは別物になっている部分もあります。

たとえば、アーケード版では座席が可動したりする豪快な筐体演出がウリだったんですが、家庭用ではさすがにそこは再現できませんよね。

その代わりに、メガCD版では演出面やBGM、操作性を工夫して、没入感を高めている印象があります。

視点の切り替え(後方視点・コックピット視点)など、家庭用ならではの遊びやすさにフォーカスした調整がされています。

ある意味、「家庭用アフターバーナーⅢ」として最適化された一本とも言えるかもしれません。

④シリーズファンからの評価

シリーズのファンから見ると、このメガCD版アフターバーナーⅢはちょっと「異色作」として語られることも多いです。

アーケードのスピード感を知っている人からすると「物足りない」という意見もあります。

でも一方で、「家庭用でここまでやれたのはすごい」というポジティブな評価もあり、意見は割れる印象です。

ファンからの評価としては、「メガCDだから許されるチャレンジ作」といった立ち位置で、実は今見直すとおもしろい一本なんですよね。

特に今のレトロゲームブームでは、「メガCD独自の味」として再評価されてる傾向もあります。

アフターバーナーⅢをプレイする3つの方法

アフターバーナーⅢをプレイする3つの方法について紹介します。

それぞれの方法にメリット・注意点があるので、順に見ていきましょう。

①実機+メガCDで遊ぶ

まず王道なのが、セガメガドライブ本体とメガCDを揃えて、実機でプレイする方法です。

アフターバーナーⅢはCD-ROMタイトルなので、当然ながらメガCD本体が必要になります。

メガドライブ+メガCDのセットは、中古市場でもけっこう人気が高くて、状態がいいものを探すのは一苦労。

電源や接続ケーブル、メガCD本体の蓋開閉ギミックの故障など、注意すべきポイントも多いんですよね。

ただ、やっぱり「当時のままの環境」で遊ぶって、レトロゲーマーとしては心くすぐられるものがありますよね~。

CRTモニターと組み合わせると、画質的にも当時の再現度はかなり高まります。

②互換機・レトロフリークの活用

2つ目は、互換機やレトロフリークといった現代のレトロゲーム再生機を使う方法です。

たとえば、Retro Freak(レトロフリーク)は、SDカードに吸い出しデータを保存して遊ぶタイプの互換機で、メガCDには標準対応していません。

しかし、別売りアダプターや外部BIOS設定などを経て対応する方法もあります。

他にも、Polymega(ポリメガ)などは、CD系ハードのゲームに対応している高性能な互換機として注目されています。

こうした互換機を使えば、HDMI出力で現代のテレビにも接続しやすく、ロード時間も高速化されたりと、快適なプレイが可能なんですよね。

実機の取り扱いに自信がない方や、手軽に遊びたい方にはぴったりの選択肢です。

③エミュレーターでの再現性

3つ目は、PCなどで動作するエミュレーターを使ってプレイする方法です。

たとえば「Kega Fusion」や「Gens Plus」などは、メガCDのCD-ROMタイトルにも対応しており、アフターバーナーⅢもプレイ可能です。

ただし、BIOSファイルの読み込み設定や、イメージファイル(ISOやBIN+CUE)の整合性など、ちょっと知識が必要な場面もあります。

エミュレーターの最大のメリットは、「セーブステート」や「画面キャプチャ」など、現代的な便利機能を使えるところ。

ゲームセンターであきらめていた難関シーンも、リトライしやすくなりますよ。

ただし、正規の手段で所有しているソフトを前提とした利用が基本なので、その点は注意してくださいね。

メガCD版アフターバーナーⅢのメリット5つ

メガCD版アフターバーナーⅢのメリット5つについて紹介します。

それぞれのメリットをくわしく解説していきますね。

①ロードが高速で快適

まず最初のメリットは、メガCDの強みである「ロードの速さ」です。

CD-ROM=遅いというイメージを持たれがちですが、アフターバーナーⅢは実際にプレイしてみると意外とサクサク動きます。

ステージ間のロードも短く、テンポよくミッションに挑めるので、ストレスを感じにくいのが魅力です。

昔のゲームって「待たされる時間」って意外とストレスだったんですけど、この作品はその点よく工夫されてます。

この快適さは、アーケードからの移植で「スピード感」を失わないための大事な要素だったと思います。

②スケーリング表現が美しい

アフターバーナーシリーズといえば、奥から敵機がどんどん近づいてくる「スプライトスケーリング演出」が印象的ですよね。

メガCD版でも、その魅力はしっかり残されています。

とくに敵機の拡大縮小、地表のスクロール処理、背景のパノラマ表示などは、当時の16bit機としては相当頑張っていたと思います。

もちろん、アーケード基板のような体感筐体の臨場感には及びませんが、家庭用ゲーム機としては見事な再現度です。

画面を見ているだけで「今、自分は飛んでいる!」という気持ちにさせてくれる、そんな視覚演出がしっかり詰まってます。

③CD音源で迫力のBGM

CD音源で再生されるBGMは、まさにメガCDの醍醐味です。

アフターバーナーⅢでは、ギターリフが効いたロック系のサウンドや、空戦の緊張感を高めるシンセサウンドなど、多彩な楽曲が楽しめます。

中でも「Final Take Off」など、おなじみの曲がCD品質で流れる瞬間は、ファンにはたまらない演出です。

内蔵音源では出せない重厚感があり、戦闘シーンとの相性も抜群なんですよね。

ゲームをプレイしながら思わずサントラが欲しくなる、そんな音のパワーがあります。

④操作性が意外と良い

意外と思われるかもしれませんが、メガCD版アフターバーナーⅢは操作性もかなり良好です。

上下左右の移動はスムーズで、ミサイル発射も遅延が少なく、追尾感もしっかりしています。

スピードの切り替えや視点変更など、アーケード感を損なわないボタン設計になっていて、操作に慣れるとかなり気持ちよく飛べます。

当時の家庭用パッドでここまで操作しやすいって、なかなか珍しいことだったんですよね。

「難しそうに見えて遊びやすい」って、実はすごく大事なポイントです。

⑤当時としてはリアルな空戦体験

最後のメリットは、やっぱり「リアルな空戦体験」でしょう。

1980~90年代の空戦ゲームって、ドット絵+音だけの表現が主流だった時代。

そんな中で、アフターバーナーⅢのスピード感、音の演出、そして視点切り替えのシステムなどは、かなり「本格的な空中戦」を感じさせてくれる内容でした。

コックピット視点やミサイルの追尾演出など、リアルな軍事ゲームを目指した意志が感じられます。

「家庭でここまで飛べるのか!」って当時は驚きの声も多かったはずです。

メガCD版アフターバーナーⅢのデメリット4つ

メガCD版アフターバーナーⅢのデメリット4つについて解説します。

ここでは、冷静に見た「惜しい部分」もしっかり掘り下げていきますね。

①ボリュームが少ない

アフターバーナーⅢの最も大きなデメリットの一つが「ゲームボリュームの少なさ」です。

全体のミッション数はそこまで多くなく、慣れてしまえば1~2時間程度でクリアできてしまいます。

もちろんアーケードライクな短時間プレイの設計自体は悪くないんですが、「CD-ROMで出してこの内容?」と思う人もいるかもしれません。

せっかくムービーやサウンド面が豪華になってるのに、ステージ構成や演出面にもう少しバリエーションが欲しかったという声も多いですね。

遊びごたえよりも「体験の派手さ」に重きを置いた作品なので、その分だけ「浅さ」を感じる人もいるかもしれません。

②難易度が単調に感じる

次の欠点は、難易度の構成がやや単調に感じられる点です。

ミサイルのオートロックや操作の簡易化によって、「だれでも遊びやすく」なってはいるんですが、裏を返すと「作業感がある」と言われることも。

とくに中盤以降のミッションでは、敵の出現パターンもワンパターンで、「また同じ感じか…」という展開が続いてしまいます。

この辺はやはり、アーケード用に設計されたゲーム性が家庭用に完全には落とし込めなかった印象ですね。

爽快感はあっても、ゲームとしての緊張感や成長実感は薄めかもしれません。

③音声が英語オンリー

もうひとつ気になる点が「音声が完全に英語のみ」という点です。

ゲーム中の通信音声やナレーションなどが英語のままで、日本語字幕もなし。

そのため、英語が苦手な人にとっては「何を言っているのかわからない」と感じるかもしれません。

もちろん雰囲気はカッコいいんですが、ストーリー要素やセリフを楽しみにしている人にはちょっと不親切ですね。

CDメディアの特性を活かした音声演出があるからこそ、そこに字幕などのフォローが欲しかったという声は多かったです。

④中古価格が高騰気味

最後のデメリットは「現在の中古価格の高さ」です。

メガCD自体がそもそも普及台数が少なかったため、アフターバーナーⅢの中古ソフトも出回りがかなり限定的。

ディスク状態が良いものや、箱・取説付きの完品になると、ヤフオクやメルカリで数千円以上は当たり前の世界です。

レトロゲームブームの影響で、今後もさらに価格が上がる可能性がある点も注意です。

「ちょっと試してみたい」レベルでは手が出しにくい価格帯になっているので、気軽に遊ぶにはハードルが高くなってきていますね。

アフターバーナーⅢ メガCD版は今どこで手に入る?

アフターバーナーⅢ メガCD版は今どこで手に入るのか、入手先を紹介します。

入手方法の違いや価格の目安、注意点も含めてお伝えしていきますね。

①メルカリやヤフオクの相場

まず、最も一般的な入手方法として挙げられるのが「メルカリ」や「ヤフオク」などのフリマ・オークションサイトです。

状態や付属品の有無によって値段は大きく異なりますが、相場はおおよそ4,000~8,000円前後。

箱・説明書つきの完品だと、1万円を超えることも珍しくありません。

また、「動作未確認」や「ケースにヒビあり」といったジャンク品も多く、購入時には商品の説明文をしっかりチェックすることが大切です。

お得に買いたい人は、出品通知をONにしてタイミングを狙うのもアリですね。

②駿河屋・ブックオフなど中古ショップ

次に、リアルな店舗や大手中古販売サイトでも手に入れることができます。

とくに「駿河屋」はメガCDソフトの在庫が比較的豊富で、価格帯も状態に応じてピンキリ。

過去の販売履歴を見ると、アフターバーナーⅢの完品が5,500円ほどで販売された実績もあります。

ただ、メガCD自体がレアなため、常に在庫があるわけではないのが難点です。

ブックオフなどの実店舗でもたまに見かけますが、探すにはかなりの運と根気が必要です。

- 駿河屋(中古ゲーム販売)(PR)

③レトロゲーム専門の通販サイト

マニアックな品揃えで知られる「レトロゲーム専門店」でも取り扱いがあることがあります。

たとえば「ゲーム探偵団」や「メディアマックス」、「BEEP秋葉原」などの通販サイトでは、メガCDタイトルが充実している場合があります。

こうしたショップは動作確認済みの商品を扱っていたり、保証がついていることもあるので安心感があります。

ただし、価格はやや高めの傾向にあり、コレクター向けの完品を狙うと1万円以上になることもあります。

確実に状態の良いものを手に入れたい人にはおすすめのルートです。

④プレミア化している理由

なぜアフターバーナーⅢのメガCD版がここまで高騰しているのか?

理由は大きく分けて2つあります。

1つ目は「そもそも流通数が少ない」という点。メガCD自体が普及しなかったハードなので、対応ソフト全般がレア化しています。

2つ目は「セガファン&アフターバーナーコレクターの存在」です。

とくに体感ゲーム系のシリーズを網羅したい人にとって、メガCD版は外せないアイテムとなっているわけです。

また、ゲーム実況やレトロゲーム紹介系YouTubeで取り上げられた影響で、需要がじわじわと再燃しているのも一因でしょう。

「今のうちに買っておかないともっと上がるかも…」と感じている人も多く、価格が安定しにくい状況になっています。

今だからこそ再評価したいアフターバーナーⅢの魅力

今だからこそ再評価したいアフターバーナーⅢの魅力について解説します。

懐かしいだけじゃない、「今だからこそ味わえる価値」を掘り下げていきますね。

①セガの挑戦が詰まった作品

アフターバーナーⅢという作品には、セガが90年代前半に感じていた「家庭用でアーケード体験を届けたい」という強い情熱が込められていると感じます。

当時、体感ゲームの移植には限界がありました。

しかしメガCDという新しい媒体を使って、その限界を少しでも超えようとする工夫が随所に見られます。

ムービー演出、CD音源、コックピット視点…すべてが「挑戦」の積み重ねなんですよね。

たとえ完璧な移植ではなかったとしても、「やれること全部詰め込んだ」感があって、開発陣の熱量が伝わってくる一本です。

②当時のメガCD技術の集大成

メガCDは、その名のとおりCD-ROMを搭載した先進的なハードでしたが、ソフト面ではやや評価が難しいタイトルも多く、玉石混交でした。

その中でもアフターバーナーⅢは、グラフィック・サウンド・演出という3要素のバランスが非常に良い作品です。

いわば「メガCDでここまでやれるんだ!」という見本のような一本。

当時の技術者たちが、限られたスペックと容量の中で工夫を重ねた成果を、今改めて体感するとすごさがわかります。

メガCDを代表する一本として、技術的にも文化的にも価値の高いゲームだと思いますよ。

③ゲーム史に残る美しいスカイシーン

これはもう個人的な推しポイントなんですが、空を舞台にしたゲームの中でも、アフターバーナーⅢの「空の描写」は特別だと思います。

青空だけじゃなく、夕焼け、夜間飛行、雲の中を突き抜けるシーンなど、ステージによって空の表情が豊かなんです。

その背景に音楽がシンクロして流れる瞬間、ふっと現実を忘れて没頭してしまうような「飛んでる感覚」が味わえる。

ゲーム的にはシンプルでも、こうした演出があるだけで、プレイ体験ってガラッと変わるんですよね。

スカイシーンだけでご飯3杯いけます!ってくらい、今でも心に残るビジュアルです。

④懐かしさと新鮮さの両立

最後に言いたいのは、「アフターバーナーⅢって、懐かしいのに新鮮さがある」という点です。

確かにゲームシステムは古いし、ボリュームも少なめです。

でも、今のゲームにはない“尖った個性”や“荒削りな熱量”が感じられるんですよね。

2020年代のゲーマーにとっては「逆に新鮮」で、昔のゲーマーにとっては「懐かしさ爆発」という、両方の良さを兼ね備えてます。

レトロゲームを掘る面白さって、こういう発見に出会えることだと思います。

ぜひ一度、改めてプレイしてみてくださいね。

まとめ|アフターバーナーⅢ メガCDは今こそ再評価したい名作

| アフターバーナーⅢの魅力4つ |

|---|

| セガの挑戦が詰まった作品 |

| 当時のメガCD技術の集大成 |

| ゲーム史に残る美しいスカイシーン |

| 懐かしさと新鮮さの両立 |

アフターバーナーⅢ メガCD版は、当時のセガが持てる技術を注ぎ込んで生まれた、まさに“挑戦の結晶”ともいえる作品です。

今プレイしてみると、グラフィックや音楽の表現力に驚かされる場面も多く、「ただの古いゲーム」とは言えない深い魅力が詰まっています。

入手ハードルはやや高いですが、そのぶん価値のある体験が待っています。

今だからこそ再評価されるべき1本として、気になった方はぜひ手に取ってみてください。

関連情報として、下記のリンクも参考になります。

メガCD アフターバーナーⅢ 資料集

パッケージ

ソフト本体

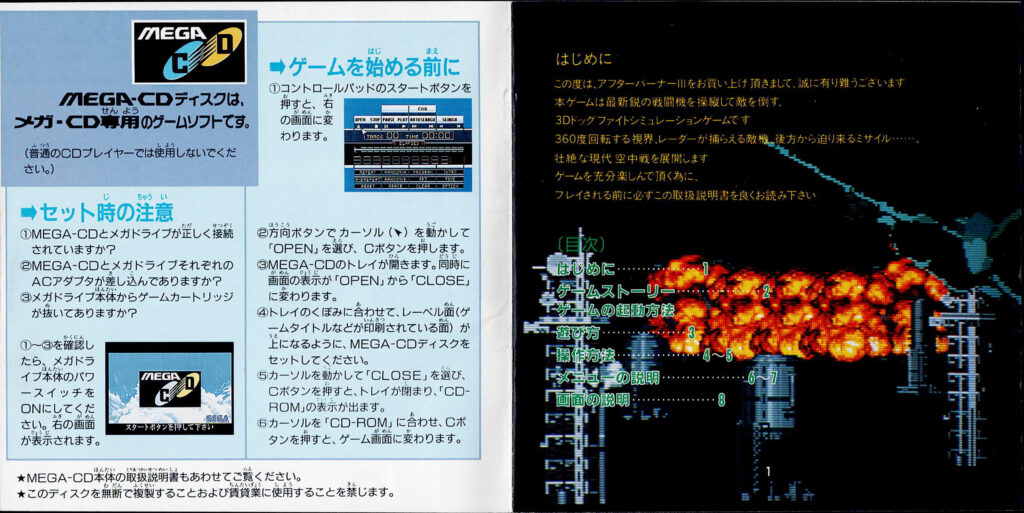

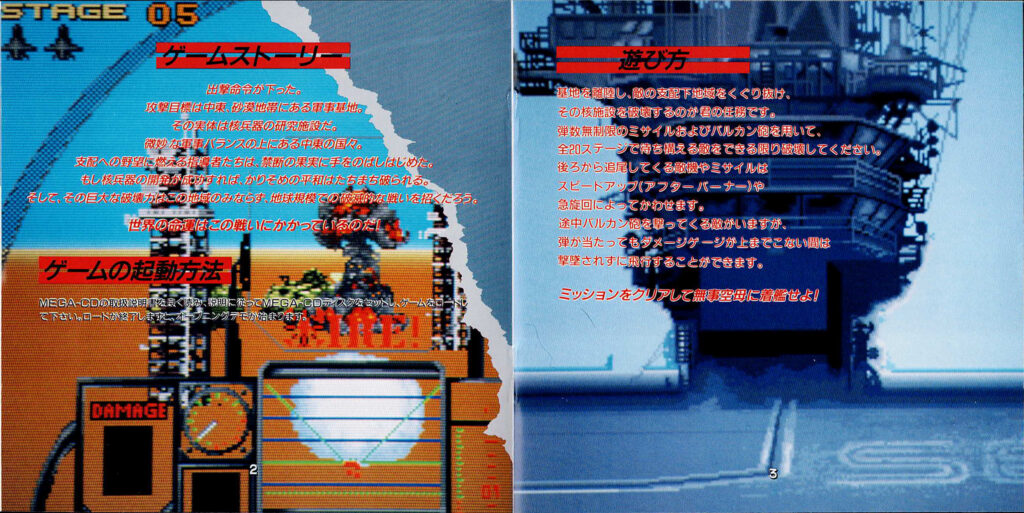

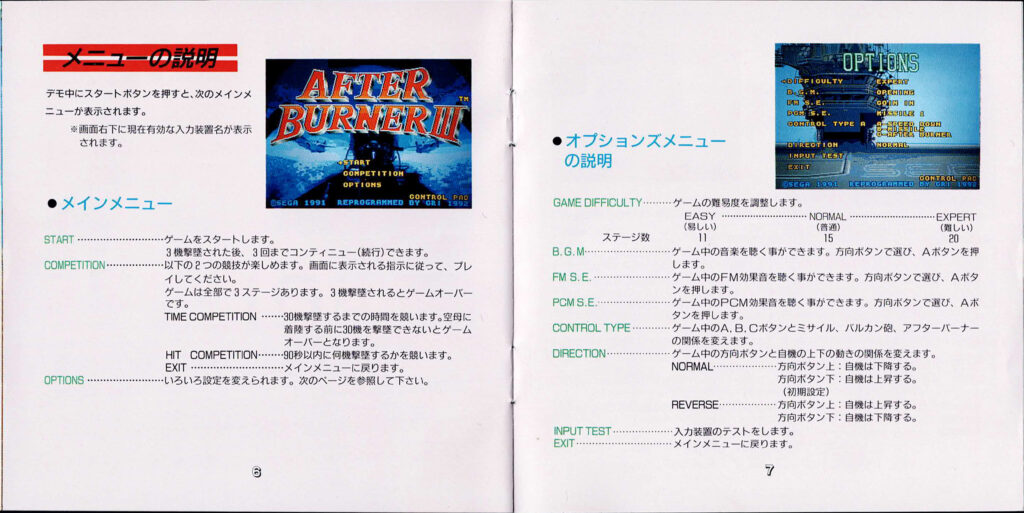

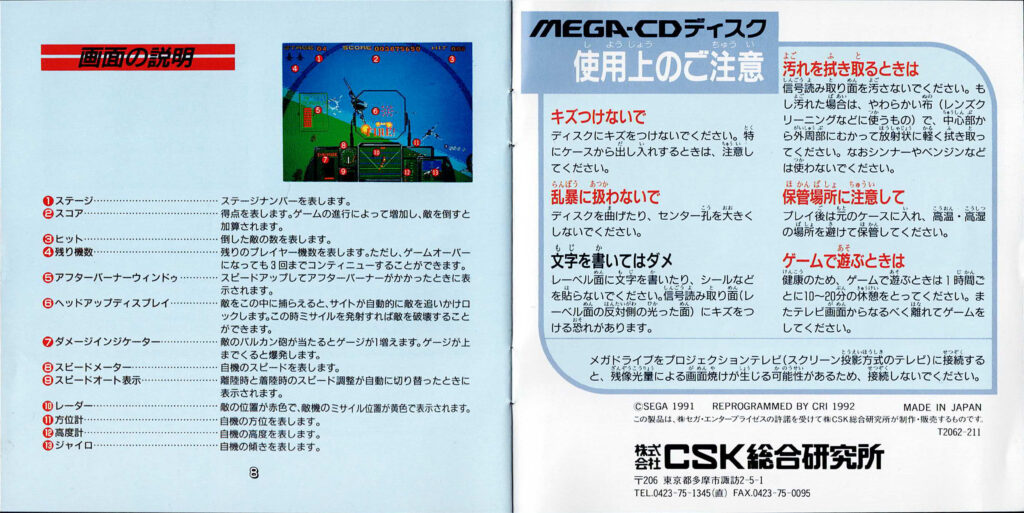

取扱説明書

コメント