2000年にスクウェアから発売されたワンダースワン版『ファイナルファンタジー』は、シリーズの原点を携帯ゲーム機で味わえる貴重なリメイク作品です。

本記事では、当時の背景やスクウェアとバンダイの提携、ゲーム内容の特徴、さらにはコレクター人気まで、幅広く詳しく紹介します。

「今だからこそ遊びたい」そんな魅力をたっぷり詰め込んでお届けしますよ。

懐かしさだけじゃない、“リメイク元祖”の奥深さ、ぜひ一緒に感じてくださいね。

ワンダースワン版ファイナルファンタジーの特徴とは?

ワンダースワン版ファイナルファンタジーの特徴とは?についてお話しします。

それでは、それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう!

①2000年に発売された完全移植リメイク

ワンダースワン版『ファイナルファンタジー』は、2000年にスクウェア(当時)から発売された、シリーズ第1作目のリメイク作品です。

もともとは1987年にファミコン用として登場したタイトルでしたが、それを約13年後に新たなハード向けに完全移植したのが、このワンダースワン版なんですね。

当時は、スクウェアがバンダイと提携し、ワンダースワンという携帯ゲーム機にゲームを供給する動きがあったんです。

その中でも目玉タイトルとして注目されたのがこの『FF』の移植でした。

レトロ感が残りつつも、当時としては最新の携帯機で遊べるということで、往年のファンも新規ユーザーも手に取りやすい作品になっていました。

いや~この時代にあえてファイナルファンタジーを移植するセンス、今思えばすごいですよね。

②グラフィックの強化と操作性の最適化

ワンダースワンカラー対応ということで、当然ながらグラフィックはファミコン版より大きく向上しています。

キャラクターのスプライトはよりくっきり、背景も細かく描き込まれていて、「こんなに違うの!?」って驚くほど。

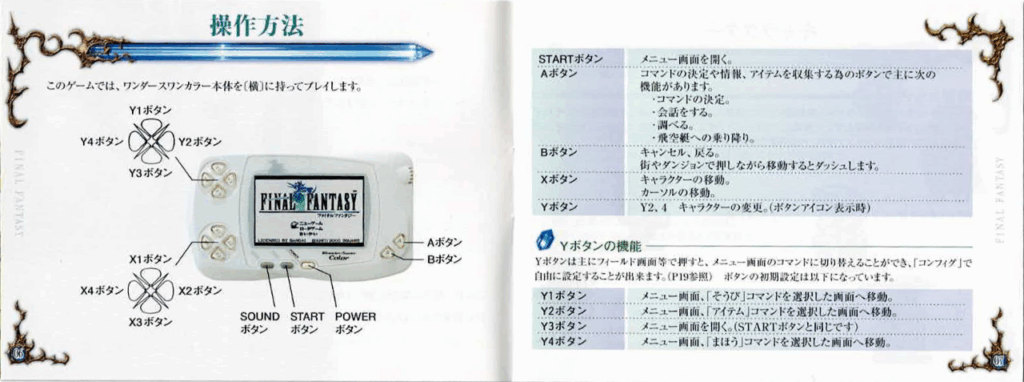

そして、ワンダースワンの特徴である横持ち・縦持ちに対応したボタン配置を活かした操作性も魅力でした。

片手で遊べる直感的なボタン配置で、戦闘やメニュー操作もサクサクです。

特にFF初心者でもすんなり入っていけるインターフェースになっていたので、これからFFを始めたい人にもぴったりのバージョンでしたね。

当時は「持ち運べるFF」としての革新性にワクワクしたものです!

③追加要素やバランス調整の内容

単なる移植ではなく、ゲームバランスや一部仕様に改良が加えられていたのもポイントです。

たとえば、戦闘時の魔法使用回数が少し調整されていて、難しすぎず易しすぎずの絶妙なゲームバランスになっていました。

ダンジョンの構造やエンカウント率も微調整されていて、テンポよく進められるのがありがたかったですね。

一部UIも現代的に近づけられており、選択肢のレスポンスも向上しています。

プレイヤーのストレスを減らしながらも、オリジナルの味は残してあるという、この「ちょうど良さ」が本当に優秀でした。

「昔のゲーム=難しい」というイメージをいい意味で裏切ってくれた感じがします!

④オリジナル版との違い

大きな違いとしては、グラフィックの刷新と操作性の改善の他に、メッセージ表示速度の向上やセーブ機能の改善があります。

ファミコン版ではセーブが一部制限されていたのですが、ワンダースワン版ではセーブのタイミングが増えて、遊びやすくなっていたんですね。

あと、テキストや翻訳も微妙に調整されていて、ストーリーがより自然に感じられるようになっています。

とくに感動したのは、キャラクターのセリフがより感情豊かに表現されていて、「ああ、こういう物語だったんだな」と再発見するような体験ができたことです。

ファミコンの名作を現代風にうまくリファインしてくれた、理想的なリメイクでした。

ファンとしては感動の連続でしたよ~。

⑤携帯ゲーム機ならではの魅力

そして何と言っても「携帯ゲーム機でFFが遊べる」って、当時はめちゃくちゃ衝撃的だったんです。

据え置きで腰を据えてじっくり…っていうイメージの強かったRPGが、通勤通学の電車や寝る前のベッドで手軽にプレイできるんですから。

ワンダースワンは軽量で電池の持ちも良かったので、携帯ゲーム機としての実用性もバッチリ。

「ちょっとだけプレイ」が可能で、テンポの良いゲーム進行とも相まって、ついつい長時間遊んじゃうんですよね。

スマホゲームのない時代、こういった形での携帯RPGはかなり貴重でした。

今見てもこの携帯性、ほんと魅力的だと思います!

ワンダースワンでFFが発売された背景と理由

ワンダースワンでFFが発売された背景と理由について解説します。

それでは、ワンダースワン版FFが生まれた背景をひも解いていきますね!

①スクウェアとバンダイの提携関係

まず大きなきっかけは、当時のスクウェアとバンダイのビジネス提携にあります。

1999年、スクウェアはソニーとの関係を深めながらも、携帯ゲーム市場にも乗り出したいという意向がありました。

そこに現れたのがバンダイのワンダースワンです。

バンダイは『ガンダム』などのIPに加え、ハード開発も行っていたことから、家庭用ゲーム機で大きなシェアを持つスクウェアと組むことで、ワンダースワンを盛り上げようとしていたんですね。

両社の思惑が一致したことで、『ファイナルファンタジー』という超ビッグタイトルの移植が実現しました。

スクウェアとしても「ゲームボーイだけじゃないぞ」という存在感を示したかったのかもしれません。

②プレイステーション移行期の動き

当時はスクウェアがプレイステーションで『FFVII』『FFVIII』と大成功を収めていた時期でした。

ですが、その一方で初期作品――つまり『FFI~III』はファミコンでしか遊べず、現行ハードでは手に入らない状態が続いていたんです。

そこに目をつけて、リメイクという形で新たな命を吹き込んだのがワンダースワン版のFFでした。

古参ファンにとっては「懐かしい!」という感情を喚起し、新しいファンにとっては「原点を知るきっかけ」となったわけですね。

PS移行期の“空白を埋める戦略”としても非常に理にかなっていたと言えるでしょう。

この辺の展開力、スクウェアってやっぱりスゴいですよね〜。

③新規ユーザー層の開拓戦略

ワンダースワンは、当時任天堂のゲームボーイに対抗すべく投入された携帯ゲーム機でした。

価格は抑えめ、デザインはスタイリッシュ、そして何より「新しさ」がありました。

そのワンダースワンに、『ファイナルファンタジー』という王道RPGを投入することで、RPGにあまり触れてこなかった層に訴求しようとしたんです。

とくに小中学生をターゲットにした戦略だったと見られています。

結果的に「手軽に遊べるFF」として、幅広いユーザーに受け入れられました。

今でいう「入門用タイトル」みたいな感じで、新しい入口を作ってくれたって感じですね。

④次作FFIIやIIIへの布石

実はこのワンダースワン版『ファイナルファンタジー』は、単体で完結したプロジェクトではありません。

スクウェアとバンダイの協力のもと、『ファイナルファンタジーII』『III』といった続編の移植も計画されていました。

実際、FFIIはその後にワンダースワンでリリースされています。

FFIIIに関してはワンダースワンカラー向けに発表されていたものの、残念ながら発売は中止となってしまいました。

でも、このシリーズ展開の流れが、後のGBAやPSP版への布石となり、「FFクラシック」の復権に繋がったのは間違いありません。

つまり、このワンダースワン版がなければ、今のようにFFI~IIIを気軽にプレイできる環境は整ってなかったかもしれません。

そう考えると、この一本が持つ意味、かなり大きいですよね!

ワンダースワン版の評価とユーザーの反応

ワンダースワン版の評価とユーザーの反応について深掘りしていきます。

リメイク作品って評価が分かれるところですが、ワンダースワン版はどうだったのでしょうか?見ていきましょう!

①当時のファンの声とレビュー

発売当時、FFシリーズをプレイしてきたファンの多くは「懐かしいけど新しい!」と好意的な反応を示していました。

特にファミコン版を遊んでいたユーザーからは、グラフィックの進化やテンポの改善が高く評価されていました。

一方、初めてFFに触れる若いプレイヤーからは「昔のゲームにしては面白い!」という声も多かったんですよ。

とはいえ、「ちょっと難易度が高い」「バランスがシビア」という意見もあり、オールドスタイルな部分に戸惑った人もいたようです。

でも総じて言えば、当時の掲示板や雑誌レビューでは「これは良いリメイク」というポジティブな評価が主流でした。

筆者も当時は学生でしたが、授業の合間にプレイして感動してた記憶があります…(笑)

②ゲームメディアによる評価

ゲーム雑誌などのメディアでも、ワンダースワン版FFは「原作の魅力を損なわない良リメイク」として紹介されていました。

『ファミ通』などでは、総合点はそこそこながら「携帯で遊べるFFとして価値がある」というコメントが多く見られました。

一方で、「ワンダースワン自体の普及率がネック」という課題も指摘されていて、プラットフォームの知名度がもっとあれば…という惜しい評価も。

ただしゲームの完成度そのものに対しては、多くのメディアが高評価を与えていたのは事実です。

「原作をリスペクトしつつ、ユーザビリティを上げてきた丁寧な作り」と評されていたのが印象的でした。

この誠実な作り込みが今でもファンに語り継がれている理由かもしれませんね。

③コレクター人気の理由

現在、このワンダースワン版FFは中古市場でじわじわと価値が上がってきています。

その理由のひとつが「ワンダースワン自体の希少性」と「スクウェアタイトルの限定感」にあります。

ワンダースワンのソフト自体があまり出回っていないので、箱付き・完品で揃えるとなるとプレミアがついていることも。

とくに限定パッケージ版や、カラー対応初期のパッケージはマニアにとっては垂涎のアイテムなんです。

また、パッケージアートも独特で、ファミコン版とは違った雰囲気がありコレクション性が高いんですよね。

「ただの移植でしょ?」と思ってる人、実はけっこうお宝かもですよ~。

④現在のプレイ手段と注意点

現在、このワンダースワン版FFを遊ぶにはいくつかのハードルがあります。

まず、当然ながらワンダースワン本体が必要です。中古で探すと、状態の良いものは1万円前後~という価格帯です。

さらに、ソフト自体も完品だとプレミアが付いていて、5000円以上することもあります。

加えて、ワンダースワンはバックライトがないので、明るい場所でのプレイが必須です。

現在でもプレイしたい場合は、互換機や改造機(バックライト付き)を使うという選択肢もあります。

ちょっと手間はかかりますが、それでも「原点に触れたい!」という人にはぜひ体験してほしいですね。

筆者的には、あの独特のBGMをまた耳にするだけでも価値アリです…!

今あえてワンダースワン版を遊ぶメリット5つ

今あえてワンダースワン版を遊ぶメリット5つについてご紹介します。

今さらワンダースワン? なんて思った人も、ちょっと待ってください!

このリメイク版、今だからこそ感じられる魅力がギュッと詰まってるんです。

①レトロゲームの雰囲気を味わえる

まず最大のメリット、それは「レトロゲームの空気感」がちゃんと残っているところです。

グラフィックはFCより綺麗になっているものの、ドットの温かみやシンプルなUI、効果音まで、どこか懐かしい世界観が健在。

今のRPGにはない、ちょっとした不便さや手探り感が、逆にゲームの世界に引き込んでくれるんですよね。

とくに最近のゲームに疲れた人、頭を使わず没頭したい人にはピッタリです。

筆者も久々に起動して、「あ、こういうゲーム体験って大事だな…」としみじみ思いました。

②難易度やテンポの見直し

ファミコン版はとにかく難易度が高くて、挫折する人も多かったんです。

でもこのワンダースワン版では、エンカウント率の調整や戦闘テンポの改善が図られていて、プレイしやすさが格段に向上しています。

たとえば、魔法の使用回数のバランスも見直されていて、戦術的にも幅が広がりました。

戦闘のアニメーションもサクサク進むので、昔のRPGにありがちな“テンポの遅さ”がほとんど感じられません。

「昔のFFって難しいんでしょ?」と思ってる人にも、ぜひ一度試してもらいたいですね!

③ストーリー理解がしやすい

リメイクにあたって、メッセージ表示や翻訳の一部が改良されています。

結果、キャラクターのセリフがより自然に、ストーリーもスムーズに理解できるようになってるんです。

FC版では曖昧だった物語の背景やセリフの意図も、今作ではハッキリ伝わるようになっていて、より感情移入しやすくなっています。

「FFの物語って実はこんなに深かったのか…!」と感じる人も多いはず。

これからFFシリーズを知る人にとっても、入門としてちょうどいいバージョンですよ~。

④携帯型ならではの遊びやすさ

ワンダースワンというハードそのものが軽くてコンパクトなので、寝転がりながらでも、ちょっとしたスキマ時間でもプレイできるのが魅力。

据え置き型とは違って、どこでもゲームの世界に入り込めるこの感覚、やっぱり特別です。

また、片手で操作できるレイアウトや、シンプルなボタン構成も、今の複雑な操作に疲れている人にはちょうどいい。

「ゲームって、こんなにシンプルで楽しかったんだ」と再認識できますよ。

筆者はベッドの中でうっかり2時間やっちゃってました(笑)

⑤コレクション性が高い

レトロゲーム界隈では、ワンダースワン版FFは「知る人ぞ知る名作」として評価されています。

状態の良いソフトや本体、限定パッケージ版などはすでにプレミア価格になっていて、今後さらに価値が上がる可能性も。

とくにゲーム保存にこだわるコレクターにとっては、「これは絶対押さえておきたい一本」と言われるほど。

内容ももちろん素晴らしいですが、所有する喜びがあるって、やっぱり強いですよね。

買ったときのワクワク感、開封したときの高揚感、それだけでも十分“買い”だと思います!

ファイナルファンタジーの移植史における位置づけ

ファイナルファンタジーの移植史における位置づけについて解説していきます。

ファイナルファンタジーのリメイクは数あれど、ワンダースワン版には特別な“意味”がありました。

①ファミコン→ワンダースワンへの進化

1987年にファミコンで産声をあげたファイナルファンタジー。

その後、多くのハードでリメイクや移植が繰り返されましたが、ワンダースワン版はその“最初期のリメイク”に位置づけられます。

ファミコンの8bitから、より高解像度なワンダースワンへの進化は、まさにシリーズの新たな可能性を感じさせるものでした。

当時、初代FFはすでに「過去の名作」とされていましたが、それを再評価させたという意味でもワンダースワン版の意義は大きいです。

操作性、グラフィック、テンポ…すべてにおいて「現代向けへの最初のアプローチ」と言えるリメイクでしたね。

②後のGBA版・PSP版への影響

2000年以降、FFシリーズはGBA(ゲームボーイアドバンス)やPSP(プレイステーション・ポータブル)などでも続々とリメイクされていきます。

その中で、ワンダースワン版での改良点や改善されたポイントが、実質的な“ベース”となった部分も多いです。

とくにマップ構成やエンカウントバランス、セーブ機能の見直しなどは、GBA版でもほぼ同様の調整が施されていました。

PSP版のような“完全リメイク”系も、原型はワンダースワン版での試行錯誤の成果とも言えます。

つまり、シリーズの近代化における重要な中継地点だったわけですね。

この一作なしには、あの名作GBA版『FF1&2アドバンス』も存在しなかったかもしれません。

③移植版としての完成度の高さ

ワンダースワン版は、リメイク作品として非常に「地味」な存在かもしれません。

派手な演出やボイスはないし、特別な追加エピソードもない。

でも、だからこそ「原作を忠実に、でも遊びやすく」という王道のリメイクとして高く評価されているんです。

必要な改良だけを加えて、元の良さを活かす…これは実は、すごく難しいことなんですよね。

派手な新要素で目を引くのではなく、丁寧なチューニングでプレイヤーを引き込む。

この姿勢こそが、「良リメイクとはこうあるべき」を体現したモデルケースだと筆者は思います!

④FFシリーズ全体から見た意義

FFシリーズは長年にわたり、さまざまな進化と変化を遂げてきました。

その中で、ワンダースワン版『ファイナルファンタジー』は、「シリーズを継承する意思」の象徴と言える存在です。

古き良きRPGの魅力を、当時の最新技術と感性で再解釈した作品であり、過去作を未来に残す大切さを示してくれた一本でした。

また、「過去作を新しい層に届ける」という流れをFFシリーズに根付かせた功労者でもあります。

FFVIIやXのような派手な進化とは違うけれど、原点を支え続けた陰の立役者…そんな立ち位置にある名作です。

もしあなたがFFファンなら、一度は手に取ってほしい“ルーツの再発見”になるはずですよ。

まとめ|ファイナルファンタジー ワンダースワン版が持つ価値

2000年にリリースされたワンダースワン版『ファイナルファンタジー』は、ただのリメイクではありませんでした。

スクウェアとバンダイの提携、原作の魅力を最大限に活かした丁寧な調整、そしてFFシリーズにおける重要な転換点としての意義。

すべてが噛み合って、今もなおファンの間で語られる“名リメイク”としての地位を築いています。

グラフィックも操作性も現代的にアップデートされながら、あの頃の空気感はしっかり残っている。

そんな稀有な一本を、今あえて手に取ってみるのも、きっと素敵なゲーム体験になると思いますよ。

今後もこうしたクラシックタイトルが大切にされ、次世代に受け継がれていくと嬉しいですね。

さらに詳しい情報を知りたい方は、以下の資料も参考にしてみてください。

資料集

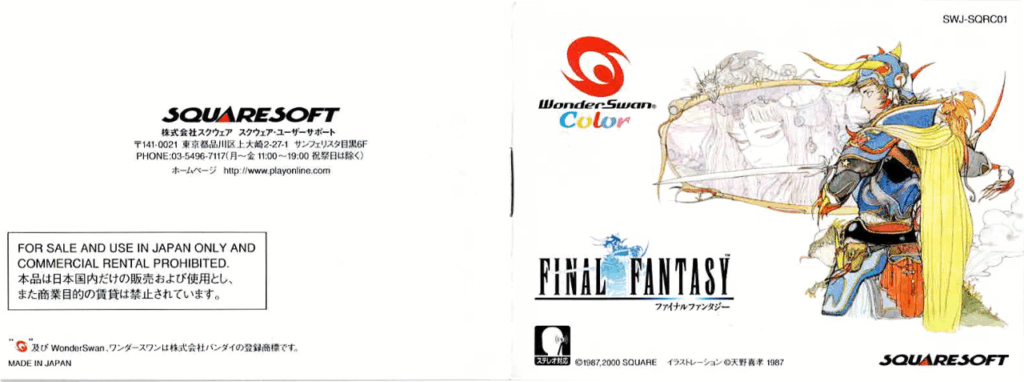

パッケージ

ソフト本体

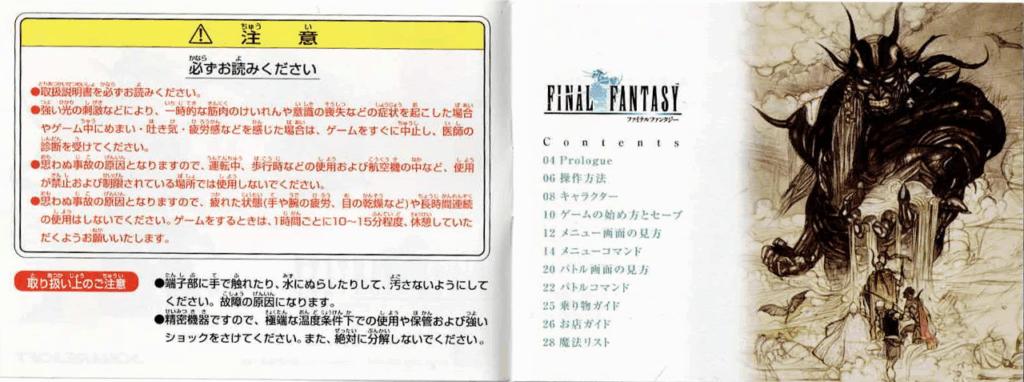

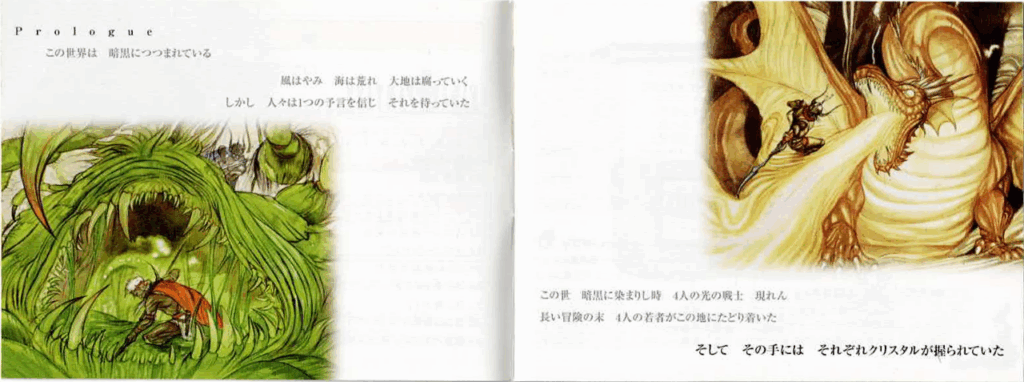

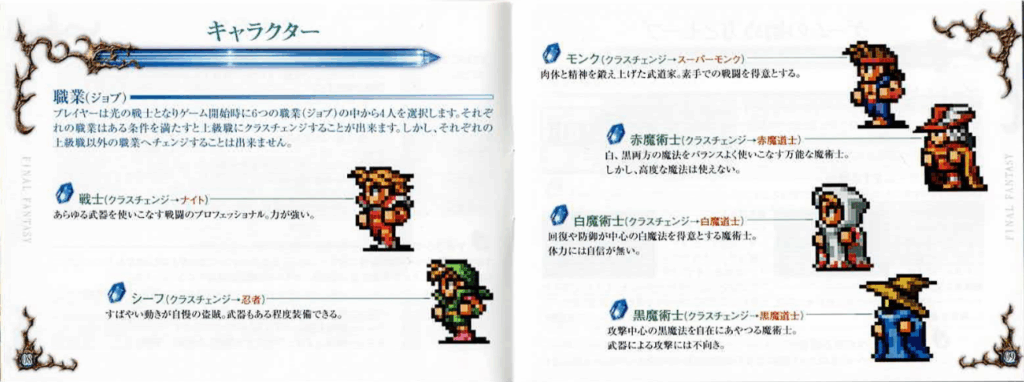

取扱説明書

コメント