「アルカノイド ファミコン」と検索する人の多くは、懐かしのブロック崩しゲームをもう一度プレイしたい、あるいは当時の情報を深掘りしたいと思っているはず。

この記事では、ファミコン版『アルカノイド』の魅力や基本情報、専用コントローラー「バウス」の話題、裏技、さらには今プレイする方法まで、当時の思い出を鮮明によみがえらせながら徹底解説します。

また、関連作として知られる『謎の壁 ブロックくずし』や、正統続編である『アルカノイドII』の情報もあわせて紹介。

「今、もう一度あのゲームを楽しみたい!」と思っている方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

アルカノイド ファミコンの魅力を徹底レビュー!

アルカノイド ファミコンの魅力を徹底レビューします!

それでは、魅力をひとつずつ見ていきましょう!

①ブロック崩しゲームの金字塔

アルカノイドは、1986年にタイトーから発売されたアーケード版を原作に、ファミコンへと移植されたブロック崩しゲームの金字塔です。

いわゆる「ブロックくずし」系ゲームは数あれど、この作品は一線を画しています。

単純なルールの中にも戦略性があり、アイテムによる変化や多彩な敵キャラが登場することで、プレイヤーを飽きさせない工夫が満載なんですよ。

特にファミコン版でもそれをしっかり再現していて、「これはアーケード並みかも!」と驚く人も多かったはず。

発売当時は新鮮さもあって、ゲーム雑誌などでも高評価を受けていたんです。

個人的には、無心でボールを打ち返し続けるあの快感、今でも忘れられません…!

②独自の専用コントローラー「Vaus」の存在

ファミコン版アルカノイド最大の特徴とも言えるのが、専用のコントローラー「Vaus(バウス)」の存在です。

ダイヤル式の操作で、アーケードの操作感を見事に再現していて、これがまためちゃくちゃプレイしやすい!

パドルを回して自分のバーを動かす感覚は、十字キーにはない滑らかさがあって、より直感的にゲームに集中できます。

しかもこのコントローラー、アルカノイドのソフトに同梱されていたというレアな仕様。

今手に入れようとすると結構なプレミア価格だったりするんですが、それだけ価値あるアイテムなんですよね。

ゲームを「体で楽しむ」って感覚をくれた、まさに当時のイノベーションでした。

③ファミコンらしからぬグラフィックとBGM

正直、初めてプレイしたとき「え、これホントにファミコン?」って思いました。

アルカノイドのファミコン版は、カラフルなブロック、滑らかなボールの動き、そして各ステージの背景まで、しっかり描き込まれているんです。

ファミコンってドットの制限が厳しいので、どうしても粗く見えがちなんですが、アルカノイドはそれを感じさせない工夫が随所にあります。

さらに驚くのがBGM!これがまたカッコいい!

チップチューンの限界に挑戦したような音作りで、テンションが自然と上がってくるんですよね~!

音の迫力やタイミングがゲームとマッチしてるから、音ゲー的な没入感もあるんです。

④難易度の高さがクセになる

アルカノイドは見た目はポップですが、プレイしてみると結構難しいんです。

ボールのスピードがどんどん上がるし、敵キャラが邪魔してくるし、アイテム取るのも命がけ。

でもそれが「もう一回だけ!」ってなるんですよね、不思議と。

特に後半のステージは、集中力と反射神経の勝負になります。

やり込み要素が多いので、何度も挑戦して上手くなっていくのが実感できるのも魅力です。

初見では無理ゲーでも、コツをつかめば一気に楽しくなる、そのバランス感覚が絶妙なんです。

まさにゲーマー心をくすぐる作品ですね。

アルカノイド ファミコンの基本情報と操作方法

アルカノイド ファミコンの基本情報と操作方法について解説します。

では、それぞれ詳しく見ていきましょう!

①発売日・メーカーなどの基本スペック

ファミコン版の『アルカノイド』は、1986年にタイトーから発売されました。

当時すでにアーケードで話題を集めていたこのタイトルが、家庭用に登場したことで話題に。

パッケージには専用の「Vausコントローラー」が同梱されていて、価格はやや高めの設定でしたが、それでもファンはこぞって手に取りました。

ソフト単体での販売はなく、コントローラー一体型だったのも特別感がありましたね。

ファミコン後期にあたる時期だったので、技術的にもある程度の完成度を持ったソフトでした。

②ゲームの目的とステージ構成

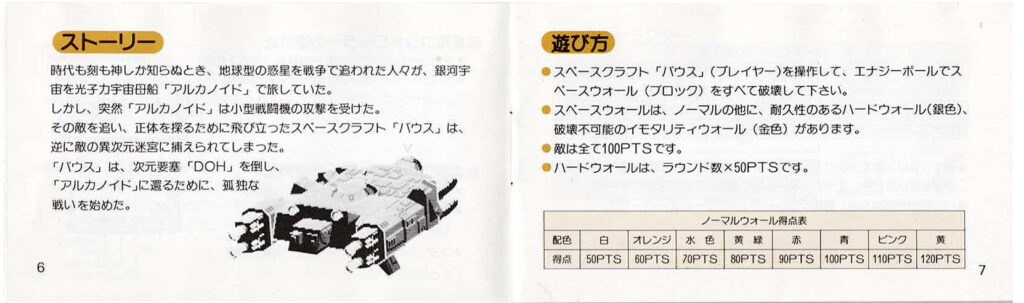

ゲームの目的は「エリア内のブロックをすべて破壊して次のステージへ進む」というシンプルなものです。

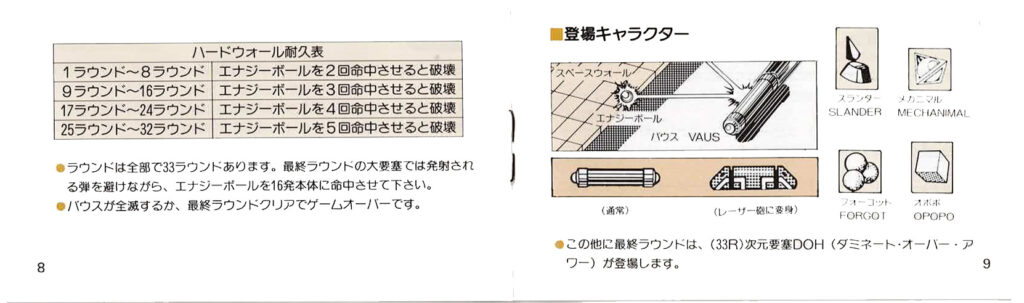

全部で33ステージあり、徐々に難易度が上がっていきます。

最終ステージでは、巨大なボス「DOH(ドウ)」が待ち構えており、ここまで到達するのは一苦労。

ブロックの種類は複数あり、破壊できないものや何度も当てないと壊れないものも存在します。

途中で出てくる敵キャラは、基本的に破壊不能なため、避けるのが基本戦術です。

ステージごとにレイアウトが大きく変わるので、毎回戦い方を変える必要があるのも魅力のひとつですよ。

③Vausパドルの使い方と操作感

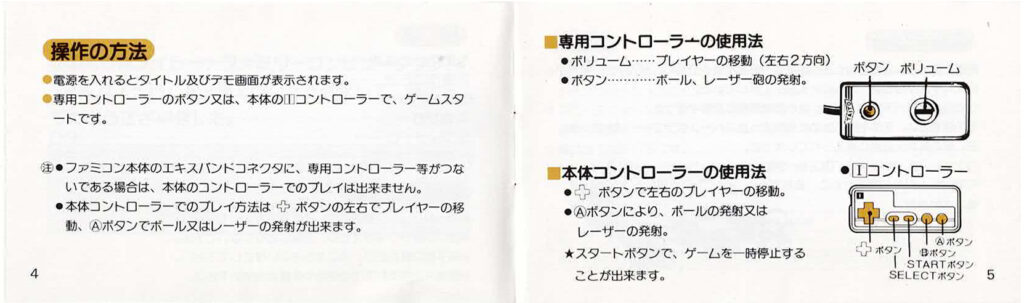

Vausパドルとは、ダイヤル式のコントローラーで、アナログ回転によってバー(バウス)の左右移動を操作します。

アーケード版のパドル操作感を再現するために開発され、非常にスムーズな操作性が特徴です。

プレイヤーの手の動きに対して即座に反応するため、ミスを減らしやすくなります。

特に、後半のスピードが速くなる場面では、十字キー操作よりも断然プレイしやすいんですよ。

ただし、感度が良すぎるため慣れるまでには少し時間がかかるかも。

慣れてくると、細かいコントロールができるようになって、ゲームが一段と楽しくなります!

④通常コントローラーでもプレイ可能?

ファミコン版アルカノイドは、実は通常のコントローラーでも一応プレイ可能です。

ただし、十字キーの左右操作はデジタル入力なので、Vausパドルのアナログ操作に比べるとどうしても操作が荒くなってしまいます。

特にスピードが速くなったときの細かい位置調整が難しくなり、ゲームの難易度が一気に上がる感覚です。

それでもプレイはできるので、Vausコントローラーが手に入らない場合の代替手段としてはアリです。

現代ではエミュレーターやレトロフリークでも遊べるので、操作性を求めるならパッドに工夫を加えるのもおすすめですよ。

やっぱり、専用コントローラーで遊ぶのが一番気持ちよくて楽しいですけどね!

アルカノイド ファミコンの裏技・隠し要素まとめ

アルカノイド ファミコンの裏技・隠し要素まとめを紹介します。

攻略の参考にもなるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

①無限1UPの裏技

アルカノイドには、特定の条件を満たすと1UPを無限に取れるような裏技が存在します。

たとえば、ステージ2や3で、特定の場所にボールを当て続けることで、特定のアイテムが連続して出る現象を利用するテクニックが知られています。

「C」や「E」などのアイテムを駆使して、あえて同じ場所でブロックを壊さずに敵を倒すと、1UPが何度も得られる…というような話も。

ただしこれはタイミングや運の要素もあるため、再現性が低く、プレイヤーの腕も問われる裏技になります。

再現できたときの達成感はすごいですけどね!

あくまで“遊び心”として楽しむのが一番ですよ。

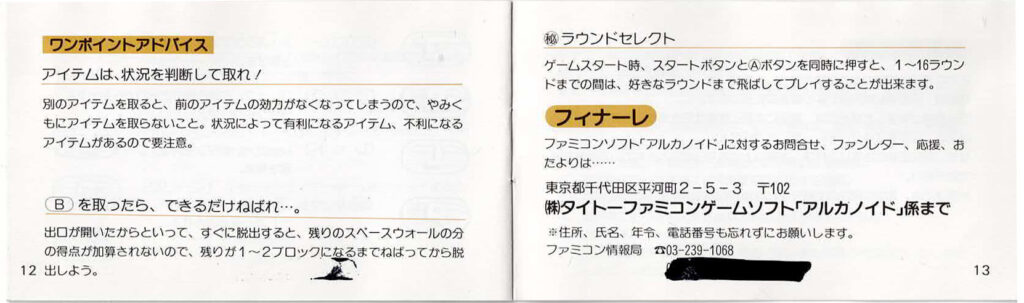

②ワープゾーンの出現条件

ステージのクリア時に、画面の左・中央・右のいずれかに入ることで、次に進むステージが変化するという「ワープゾーン」的なギミックもアルカノイドの魅力です。

これはプレイヤーのスキルや戦略によってルートを選べるという設計になっており、リプレイ性を高める工夫なんですよね。

たとえば、ステージ5を中央ルートでクリアすると、次のステージが一気に8まで飛んだりと、ショートカット的なルートも。

このワープのルート分岐は、攻略本やネット掲示板でもよく話題になった要素です。

特定のアイテムを取った上で中央に入ると…などの条件があり、それを探るのも一つの楽しみでした!

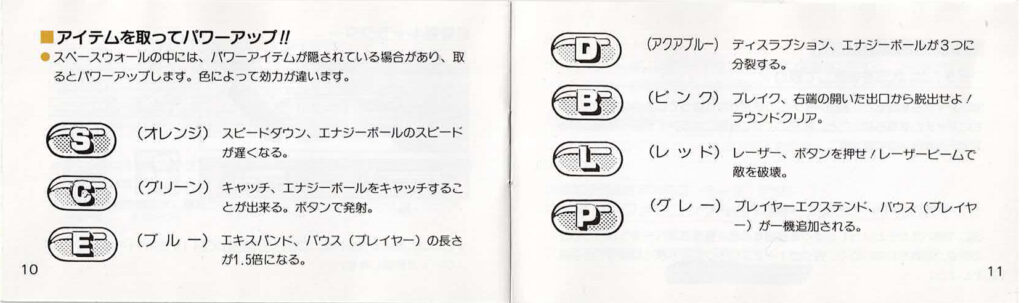

③アイテムの効果と種類

アルカノイドといえば、落ちてくるアイテムの多さも魅力ですよね。

代表的なアイテムの一覧は以下の通りです:

| アイテム | 効果 |

|---|---|

| S | ボールのスピードを遅くする |

| L | バウスの長さを延ばす |

| C | 敵キャラを破壊する |

| E | ステージクリア(ワープ) |

| Disruption(D) | ボールが3つに分裂する |

| Catch(C) | ボールを一時的にキャッチ可能にする |

このように、アイテムをうまく使うことでゲームの難易度が大きく変化します。

どのタイミングで取るかも重要なので、状況に応じて判断力が試されますね。

筆者は「L」ばっかり狙ってしまって逆にミスった経験、めっちゃあります…笑

④連射機能の活用法

通常の操作ではショットやバーの移動にタイミングが重要ですが、連射機能付きのコントローラーを使うと、ゲームが一気に快適になります。

特に、後半ステージで出てくる敵を連続で撃破したいときには、連射機能が神のようにありがたい存在。

ただし、Vausコントローラーには基本的に連射機能はなく、サードパーティ製のパドル型コントローラーを使う必要がありました。

一部のユーザーは自作で連射回路を組んだり、ハード改造を施していたほど。

今ならレトロゲーム互換機などで、ボタン連射設定ができる機種もありますので、うまく活用してみてください。

筆者は最初「連射ズルいな~」って思ってたんですが、いざ使ってみると「これ、ないと無理!」ってなりました(笑)

今プレイするなら?アルカノイド ファミコンの現代的な遊び方

今プレイするなら?アルカノイド ファミコンの現代的な遊び方をご紹介します。

懐かしさを感じながら、今でもしっかり楽しめる方法がたくさんありますよ!

①レトロフリークやエミュレーターでの再現

現在『アルカノイド』をプレイする一番手軽な方法は、レトロフリークやエミュレーターを使うことです。

レトロフリークはファミコンだけでなく、スーパーファミコンやメガドライブなど複数のレトロ機種に対応した互換機で、ソフトを読み込むだけでHDMI出力できる優れもの。

セーブ・ロード機能やフィルター機能もあるので、純正ハードでは難しかった快適プレイが実現できます。

エミュレーターも同様に、PCやスマホでファミコンの環境を再現できるので、Vausパドルなしでも気軽に遊べるのが魅力。

ただし、ROMを使う場合は必ず著作権に配慮して、正規に所持しているソフトから吸い出すようにしましょうね!

②復刻版や移植タイトルの紹介

『アルカノイド』はファミコン版以外にもいくつかのプラットフォームで復刻されています。

たとえば、アーケードアーカイブスシリーズとしてNintendo SwitchやPS4で配信されていたり、過去には携帯アプリやPSPなどにも移植されていました。

最近では「Arkanoid – Eternal Battle」という新作リメイク版も登場し、クラシックなゲームプレイとオンライン対戦が融合した内容になっています。

このように、時代に合わせて姿を変えてきた『アルカノイド』、懐かしさと新しさを両方味わえるのが魅力です!

ぜひ気になる人は、今のプラットフォームでプレイしてみてくださいね。

③中古カセット購入の注意点

どうしても「当時の環境で遊びたい!」という方は、中古ショップやオークションサイトでファミコン版アルカノイドのカセットを探すことになります。

ただし、ここで注意したいのが「Vausパドルがちゃんと付属しているかどうか」です。

ソフト単体ではコントローラーがないと操作性が極端に悪くなるので、必ず「同梱版」か「Vausパドル単体」がセットになっているか確認を。

また、1980年代の機器なので、端子の接触不良や基板の腐食など、動作保証がない点にも注意が必要です。

価格相場としては、完品状態で1万円前後、中古の裸ソフトだけなら数千円程度で出回っています。

購入前にはショップのレビューや動作確認の有無などをしっかりチェックしましょうね。

④コントローラーの代用品事情

「Vausが手に入らないけど、操作性は上げたい…」そんな方におすすめなのが、互換コントローラーやアナログパッドを活用する方法です。

現代のUSB接続対応のパドル型コントローラーをPCに接続して、エミュレーターと併用するスタイルが主流。

また、Switchなどの移植版をプレイする際には、アナログスティックの感度を調整することで、Vausに近い操作感を再現できます。

それでもやっぱり本物の「回す感覚」にはかなわないところもあるんですが、代用品でも十分楽しくプレイできますよ!

筆者も最初はキーボードでやってたんですが、「パッドに替えた瞬間、世界が変わった…!」ってなりました(笑)

アルカノイド ファミコンが今でも語り継がれる理由

アルカノイド ファミコンが今でも語り継がれる理由を紐解いていきます。

このレトロゲーム、なぜ何十年も語られるのか?その理由を一緒に探ってみましょう。

①アーケード移植としての完成度の高さ

ファミコンに移植されたアーケードゲームって、正直「劣化版」が多かったんです。

画面がカクついたり、BGMがチープになったり、操作性が犠牲になったり。

でも、アルカノイドはその常識を打ち破りました。

専用コントローラー「Vaus」の存在も含めて、当時のアーケード体験を見事に家庭用に落とし込んだんです。

敵の動き、アイテムの挙動、そしてゲームバランス…どれもが再現度高くて驚きでした。

「これ、ホントにファミコンで動いてるの?」って声が上がるほどの完成度。

今でも「家庭用アーケード移植の成功例」として名前が挙がるのも納得ですね。

②今のゲームに通じるゲーム性の原点

アルカノイドって、単なるブロック崩しじゃないんですよ。

「成長」「戦略」「アイテム収集」といった、今のゲームにある要素をすでに持っていました。

アイテムを取ることで自機が強化される感覚、どのタイミングでどのアイテムを取るか迷う戦略性。

さらにはステージごとに異なるギミックや敵の動きがあって、飽きさせない作りになってるんです。

こうした“ゲームデザインの原点”が詰まっているから、今プレイしても古臭く感じないんですよね。

むしろ「最近のゲームにも活かされてる!」と再発見があるくらいです。

③難易度と中毒性が生むリプレイ性

アルカノイドって、簡単そうに見えて実は激ムズです。

でも、その絶妙な難易度がクセになるんですよ。

「もうちょっとだったのに!」って何度も挑戦してしまう中毒性。

そして、やりこめばやりこむほど上達が実感できるので、自分の成長が嬉しくなるんですよね。

この“繰り返しプレイしたくなる設計”って、実は現代のソシャゲやローグライクにも通じてるんです。

ゲームって「負けてもまたやりたくなる」って大事な要素だと思います。

そのリプレイ性が、今もファンに愛される大きな理由なんですよ~。

④コアなファンが支える熱量

そして何より、このゲームを語り継いでいるのは“コアなファン”の存在です。

発売から何十年経った今でも、ネットにはアルカノイドの攻略情報や動画、レビューが山ほどあります。

「ファミコン最高傑作のひとつ」と言われるほど、愛されてるんですよね。

コントローラーの修理方法を共有したり、オリジナル筐体を再現したりする人までいます。

そんな熱量を持ったファンたちが、アルカノイドを「ただの昔のゲーム」で終わらせなかったんです。

こういう“人の熱意”が、ゲームの寿命を何倍にも伸ばしてくれるんですよね。

アルカノイドにハマったら試したい関連タイトル5選

アルカノイドにハマったら試したい関連タイトル5選をご紹介します。

次に遊ぶならコレ!というタイトルを厳選して紹介しますね。

①アルカノイドII(続編)

まずは王道の続編『アルカノイドII リベンジ・オブ・DOH』です。

アーケードでの大ヒットを受け、1988年にファミコンのカセット版でタイトーから発売されました。

前作のゲーム性をベースに、ステージ数や敵キャラ、アイテムのバリエーションが大幅に強化されており、さらなるやりごたえが追加されています。

専用の「バウスIIコントローラー」にも対応しており、操作性はアーケードさながら。

演出もパワーアップしており、ファンの間では「家庭用アルカノイドの完成形」と呼ばれるほど評価の高い一本です。

中古市場では状態の良いカセットがやや高値になることもありますが、ファンならぜひ体験してほしい続編です。

②ブロックくずし系のファミコンソフト

アルカノイドの人気を受けて、ファミコンでもさまざまな「ブロックくずし系」ゲームが登場しました。

その中でも注目すべきなのが、コナミが1986年に発売した『謎の壁 ブロックくずし』です。

この作品は、アルカノイドと同じくボールを跳ね返してブロックを崩すスタイルですが、特定の「EXIT」ブロックを壊すことでステージクリアになるというユニークなルールが採用されています。

EXITブロックは最初から見えていることもあれば、他のブロックに隠されている場合もあり、「どこを狙えば先に進めるのか?」を考える探索的な要素が加わっています。

全30ステージで構成されており、後半になるほどブロック配置やギミックが複雑化し、プレイヤーの反射神経だけでなく判断力も問われる構成になっています。

BGMはコナミらしい硬派なサウンドで、シンプルながら印象に残る演出が光る一作。

派手さは控えめながらも、じっくり遊び込みたいタイプのプレイヤーにおすすめのタイトルです。

参考:謎の壁 | 中古・新品通販の駿河屋(PR)

③クォース(似た系統の名作)

「ブロックくずしとシューティングの中間」みたいなゲームが、コナミの名作「クォース」です。

こちらは画面上のブロックを“撃って消す”スタイルで、アルカノイドとはまた違った戦略性があります。

ただ単に反射神経でこなすというより、どのブロックを狙って壊すかを考える“脳トレ感”が強いです。

ファミコン版も出ていて、完成度は高く、BGMもかなり中毒性あり!

パズル要素が好きな人には特におすすめですね。

④レトロゲームで高評価のシューティング

もしアルカノイドのアクション性にハマったなら、次は“ガチのシューティングゲーム”にも挑戦してみましょう。

おすすめは「グラディウス」や「ツインビー」、そして「ゼビウス」など。

どれも操作のキレやゲーム性の高さに定評があり、アルカノイドと通じる快感があります。

特に「グラディウス」はアイテム取得による強化やステージ構成の多様性が魅力で、アルカノイドから自然にステップアップできる一本です。

レトロゲーマーなら一度は触れてほしい名作揃いです!

⑤現代風アレンジされたブロック崩しゲーム

最近では、ブロックくずしをベースにした“新感覚”のゲームも続々登場しています。

たとえばスマホアプリの「Ballz」や「ブリックブレイカー」など、現代風にアレンジされたタイトルは手軽で中毒性も抜群。

また、Steamでは「Shatter」などのビジュアルや音楽がリッチなブロック崩しも人気です。

どれも操作は簡単なのに奥深くて、やりこみ要素もあっておすすめですよ。

「昔のゲームはちょっとしんどい…」という人にもピッタリです。

まとめ|アルカノイド ファミコンの今なお色あせない魅力

1986年にファミコンで発売された『アルカノイド』は、アーケード移植の完成度の高さ、専用コントローラーの革新性、そしてシンプルながら奥深いゲーム性によって、今なお語り継がれる名作となっています。

裏技や現代的な遊び方を活用すれば、昔とはまた違った視点で楽しめるのも魅力のひとつ。

さらに続編『アルカノイドII』や、コナミの『謎の壁』など、関連タイトルに触れることで、当時のゲーム文化の奥深さを再発見できるでしょう。

この記事をきっかけに、あなたの中の“レトロ魂”が再び火を吹くかもしれません。

ファミコンブームの真髄を、もう一度味わってみませんか?

参考:任天堂公式クラシックミニ

アルカノイド ファミコン 資料集

取扱説明書

パッケージ

専用コントローラ

コメント