セガ「チャンピオンボクシング」は、1984年にSG-1000向けとして発売された、セガ初期の家庭用スポーツゲームです。

当時の限られたハード性能を逆手に取り、独自技術で“巨大キャラ”を滑らかに動かす演出を実現した意欲作であり、のちのセガ名作群につながる原点とも言える作品です。

本記事では、ゲーム内容やルール、開発者たちの舞台裏、革新的なプログラム技術、そして現代での遊び方まで詳しく解説していきます。

レトロゲームファンはもちろん、ゲーム開発の裏側に興味がある方にも刺さる内容となっていますよ。

ぜひ最後まで読んで、セガの“挑戦の始まり”を体感してくださいね。

チャンピオンボクシングSG-1000版を徹底解説!セガ初期の傑作とは

チャンピオンボクシングSG-1000版を徹底解説!セガ初期の傑作とは。

それでは、一つずつ見ていきましょう!

①1984年発売のスポーツゲーム

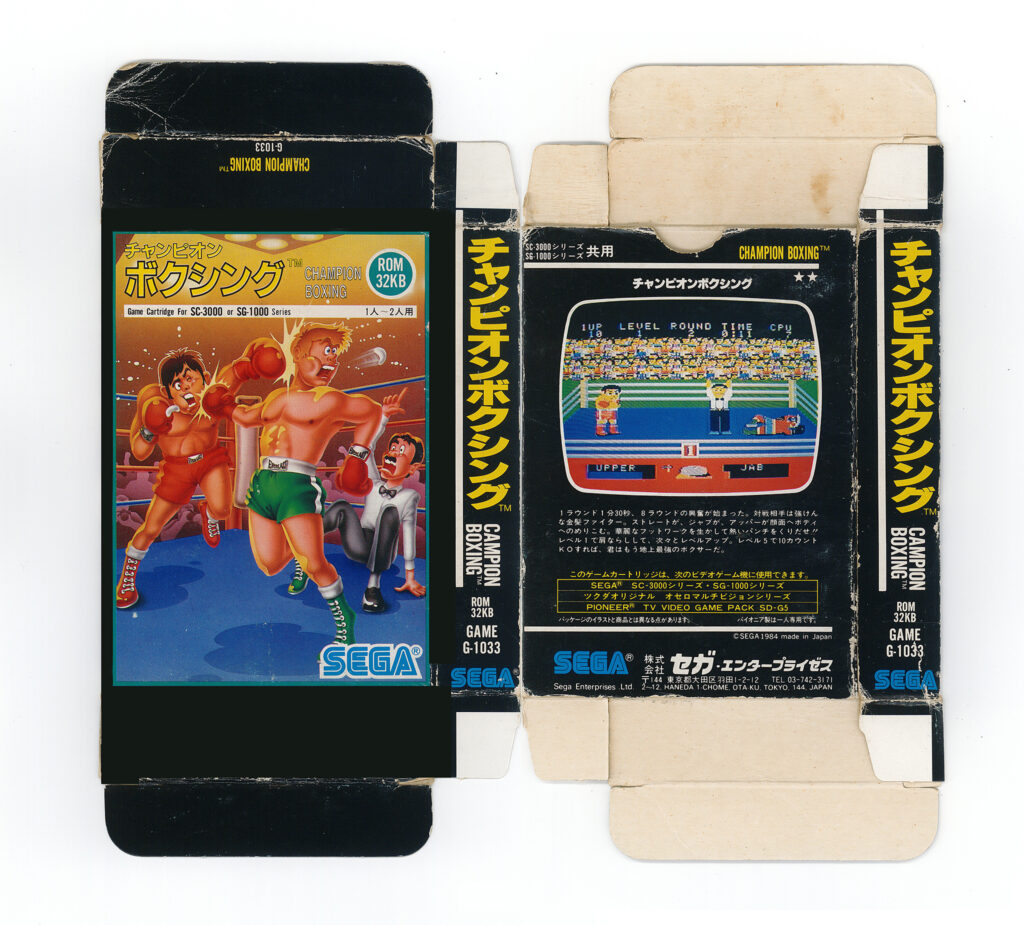

『チャンピオンボクシング』は1984年10月、セガからSG-1000用として発売されたスポーツゲームです。

当時の家庭用ゲーム市場では、まだファミコンが優勢とはいえず、SG-1000はセガの初代コンシューマー機として注目されていました。

そんな中で登場したこの作品は、アーケードライクな操作感と迫力ある演出で、当時のユーザーを驚かせました。

この作品が高評価を得た背景には、ハード性能の制限がある中で、ボクシングという題材を上手く落とし込んだ点があります。

特に操作の直感性やスピード感、グラフィックの工夫が、のちのセガタイトルへとつながる礎を築いたとも言えますね。

②シンプルながら奥深いボクシングアクション

本作は見た目はとてもシンプルですが、実際にプレイすると戦略性が問われる奥深いゲームです。

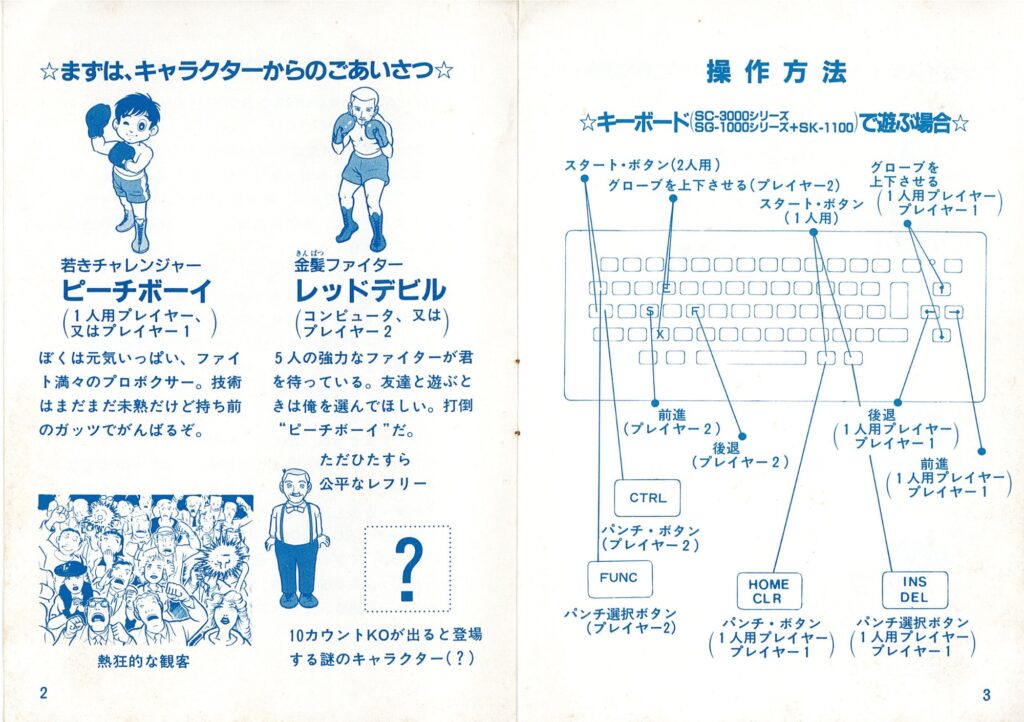

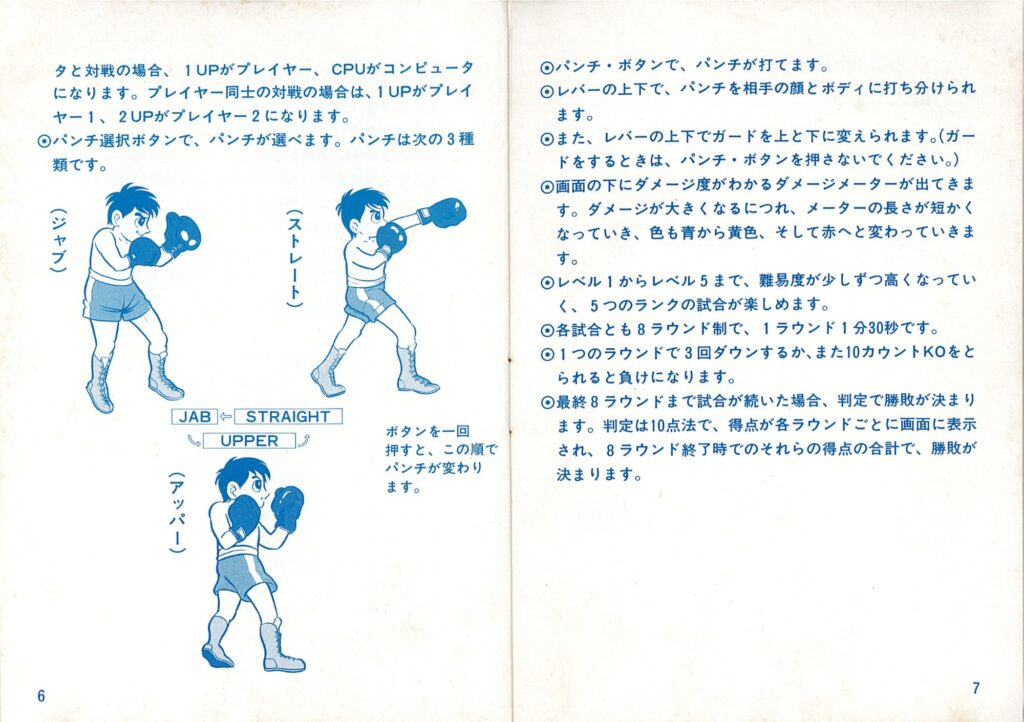

攻撃はジャブ・ストレート・アッパーの3種類のみですが、上下のガード切り替えや間合い管理など、実際のボクシングに通じる駆け引きがあります。

1ラウンド90秒と短めでテンポが良く、集中してプレイできるのも魅力ですね。

また、技の選択と実行ボタンが分かれていることで、操作に慣れるほど自分のスタイルを確立できる面白さもあります。

シンプルなルールの中で、相手との駆け引きを楽しめるのが、今でも評価されている理由です。

③SG-1000初期の「チャンピオンシリーズ」

セガはこの時期、「チャンピオン」シリーズとして複数のスポーツゲームをリリースしていました。

『チャンピオンベースボール』『チャンピオンサッカー』などと並ぶ形で、この『チャンピオンボクシング』もラインナップされました。

このネーミングには、“家庭で本格スポーツを”というセガの意気込みが込められていたように思います。

シリーズ全体としても、アーケードライクな作りとシンプルな操作性が共通していて、ゲーム初心者でも入りやすい設計でした。

“チャンピオン”という冠は、セガのスポーツゲームにおける挑戦の象徴とも言える存在ですね。

④対戦プレイ対応の遊びごたえ

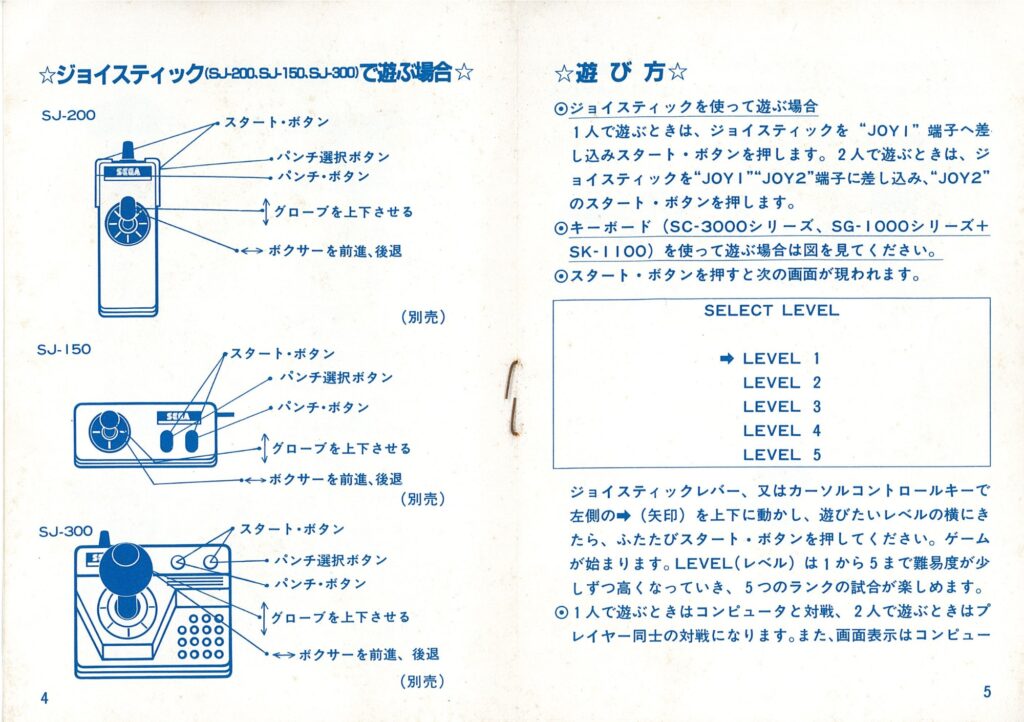

このゲームは、一人プレイだけでなく、二人対戦も可能です。

当時の家庭用ゲームで対戦ができるのは、まだ貴重な存在でした。

友人や兄弟と対戦すると、シンプルなルールながら白熱した戦いになります。

読み合いとタイミング勝負が勝敗を分けるため、勝っても負けても「もう1回!」となりやすい中毒性があります。

そうした“もう一度やりたくなる”設計が、今なおレトロゲームファンから愛される理由のひとつですね。

ゲーム内容とルールを詳しく紹介

ゲーム内容とルールを詳しく紹介していきます。

ルールがシンプルで覚えやすいので、すぐに楽しめますよ!

①全8ラウンド制&1ラウンド90秒

『チャンピオンボクシング』は、全8ラウンド制で構成されています。

1ラウンドの長さは90秒(1分30秒)と短く、テンポ良く進行する設計になっています。

試合は1ラウンドごとに区切られており、プレイヤーは限られた時間の中で、相手にダメージを与えていく必要があります。

ラウンドの進行に応じて相手の動きも変化し、後半になると防御が固くなったり、攻撃パターンが変わったりと、手応えが増していきます。

ラウンド制の導入により、ただの一発勝負ではない“駆け引き”が生まれているんですよね。

②3ダウンor10カウントでKO勝利

本作では、ボクシングらしくKOによる勝利が設定されています。

1ラウンド内に3回相手をダウンさせるか、1度のダウンで10カウント以内に相手が立ち上がれなければKOとなります。

このルールはアーケード的な爽快感を意識しており、パワーバランスを見極めて一気に畳みかける戦法も有効です。

また、ダウンを奪ったときの演出やテンポも心地よく、KOできたときの達成感がひとしおなんですよ。

ちなみに、ダウン後にキャラクターが起き上がるモーションも地味に凝っていて、演出面の丁寧さが感じられます。

③10点法による判定システム

KOに至らなかった場合は、10点法で判定勝負になります。

これは、実際のプロボクシングと同様の採点方式で、勝ったラウンドは10点、負けた側は9点以下が与えられる仕組みです。

このため、試合中の細かな積み重ねが重要になってきます。

たとえKOできなくても、ラウンドごとの攻防をしっかり制していれば判定勝利も狙えます。

ゲームとはいえ、リアルな採点方式があることで、より本格的なボクシング体験ができるようになっているんですよね。

④操作とパンチの打ち分けも魅力

操作はシンプルで覚えやすいですが、戦略の幅はかなり広いです。

パンチにはジャブ、ストレート、アッパーの3種類があり、それぞれで上下の打ち分けもできます。

また、パンチの種類をボタンで切り替えてから打つという独特の方式も採用されており、慣れるまでは難しいですが、慣れると自在にコンボを決められるようになります。

防御も上段・下段に分かれており、相手の攻撃を読んでガードする楽しさもあります。

このシステムのおかげで、ただの連打ゲーではなく、読み合いとタイミングを重視した戦いが楽しめるんですよ!

開発スタッフと舞台裏エピソード

開発スタッフと舞台裏エピソードについてご紹介します。

伝説は、ここから始まりました。

①企画は石井洋児氏が担当

『チャンピオンボクシング』の企画を担当したのは、石井洋児(いしい ようじ)氏です。

セガにおける初期のスポーツゲーム開発において重要なポジションを担っていた人物で、当時の“セガらしさ”の原型を作った一人とも言えます。

石井氏は、本作において「家庭用でも本格的なボクシング体験を提供する」ことをテーマに掲げ、シンプルさとリアルさのバランスを取った設計を目指しました。

彼のディレクションがあったからこそ、後のシリーズ化にもつながるクオリティが実現できたんですよね。

「チャンピオンシリーズ」の立ち上げに関わった点でも、セガの家庭用ゲーム戦略に大きな足跡を残した人物です。

②プログラミングは鈴木裕氏

プログラムを担当したのは、入社間もない若手エンジニアだった鈴木裕(すずき ゆう)氏。

のちに『スペースハリアー』や『バーチャファイター』などの革新的な作品を世に出すことになる彼ですが、この『チャンピオンボクシング』がその原点といえます。

当時のSG-1000は、処理能力や表示領域が非常に限られており、通常であれば大きなキャラクターを動かすことは難しかったそうです。

しかし鈴木氏は、背景の一部を分割して動かすという手法を編み出し、それによりボクサーの大きなグラフィックが“滑らかに動いているように見える”表現を実現しました。

この技術は、後の3Dゲーム開発にも通じる“制約下での表現の工夫”として高く評価されています。

③グラフィックは小玉理恵子氏

グラフィックを担当したのは、小玉理恵子(こだま りえこ)氏。

後に『ファンタジーゾーン』や『マジカルハット』など、ポップで魅力的な世界観を作るクリエイターとして名を馳せることになります。

この作品では、限られた色数とドット数の中で、キャラクターに“生命感”を与えるアニメーションを実現しました。

キャラのパンチモーションやダウン時の表情など、細部の演出にもこだわりが感じられ、SG-1000という制限された環境下での挑戦が伝わってきます。

初期作品ながら、すでに彼女の“センス”が光っていたことがわかりますね。

④入社間もない若手開発陣の挑戦

当時のセガ社内では、家庭用ゲーム機の開発はまだ“試験的な部門”と見られていた節もありました。

そんな中で『チャンピオンボクシング』は、若手中心の小規模なチームが全力で挑んだプロジェクトでした。

ゲーム開発の基本すら手探り状態の中、手作業でドットを打ち、コードを書き、デバッグを重ねながら完成させたという逸話は、まさに“ゲーム開発の青春”と呼ぶにふさわしいものです。

この挑戦はのちのセガの開発文化、「限界を突破する精神」に確実に繋がっていったと言えるでしょう。

まさに、原点にして伝説の1本。それが『チャンピオンボクシング』なんです。

SG-1000の限界を超えた革新的技術

SG-1000の限界を超えた革新的技術について解説していきます。

テクノロジーの挑戦は、すでにこの時から始まっていたんですね。

①“背景分割書き換え”による巨大キャラ描写

SG-1000のスペックでは、大きなキャラクターをそのままスプライトで表示するのは不可能でした。

スプライトの表示数やサイズに厳しい制限があり、普通に作れば小さなキャラしか描けなかったんです。

そこで編み出されたのが、“背景を分割して一部を書き換える”という革新的な手法。

これは、ボクサーの体の各パーツを背景の一部として分割し、表示タイミングで逐次的に書き換えることで、動いているように見せる仕組みでした。

この手法により、通常の制限を超えた「画面いっぱいに動くキャラクター」を表現できたのです。

②スプライト枚数制限を回避する工夫

SG-1000は、同時に表示できるスプライトの数が非常に少なく、8×8ドットの小さな単位しか扱えませんでした。

また、1ラインあたりに表示できるスプライト数にも制限があり、重ねるとチラつきや表示落ちが起こってしまうんですよね。

『チャンピオンボクシング』では、その制限を回避するために、スプライトを最小限に使いつつ、必要な部分は背景に描いて動きを“錯覚”させる構造になっています。

つまり、“見た目は動いてるけど、実際は静止画をうまく切り替えている”というテクニック。

これは当時としては非常に高度な発想で、視覚トリックを駆使した演出がプレイヤーを驚かせました。

③滑らかな動きを可能にした独自設計

滑らかなアニメーションも、『チャンピオンボクシング』の大きな魅力のひとつです。

ただし、この滑らかさは一般的なアニメフレームの積み重ねではなく、前述のような背景書き換えによる「擬似アニメーション」によって実現されています。

鈴木裕氏がプログラムしたこの仕組みは、画面のどの領域を、どのタイミングで、どのグラフィックに切り替えるかを細かく制御するもので、まさに“手作りアニメ”の域でした。

さらに、パンチ動作やダウンモーションなど、アクションごとに繊細な調整が施されており、単純なパターンの繰り返しにならないよう工夫されています。

結果として、家庭用とは思えない“キビキビとしたリアルな動き”が実現したんですね。

④後のセガゲームに与えた技術的影響

このゲームで試された技術は、その後のセガゲーム開発にも大きな影響を与えました。

例えば『スペースハリアー』では、高速でスクロールする背景と巨大なボスキャラの演出が話題を呼びましたが、その基礎には“制限の中で表現を工夫する”という思想が受け継がれています。

また、鈴木裕氏が後に手掛ける『バーチャファイター』でも、リアルタイム演算による動きやモーション制御において、根本の考え方はこの作品の延長線上にあるとも言えるでしょう。

『チャンピオンボクシング』は、セガの技術開発のターニングポイントとなった作品だったのです。

単なるレトロゲームとして語るにはもったいない、革新の詰まった一作ですね。

互換性・現代での遊び方・入手方法

互換性・現代での遊び方・入手方法について解説します。

今からでも『チャンピオンボクシング』は遊べるんですよ!

①SC-3000やマークIIIでもプレイ可能

『チャンピオンボクシング』は、SG-1000だけでなく、同じセガの8ビット機であるSC-3000やセガ・マークIIIでも動作します。

これは、当時のソフトが共通のカートリッジスロットを採用していたためで、後方互換性があったんですね。

セガ・マークIIIやマスターシステムなど、SG-1000と互換性のあるハードを持っていれば、問題なくプレイ可能です。

そのため、昔の本体を持っている人なら、今でも実機で楽しむことができます。

カートリッジさえ入手できれば、現役で動かせるのが嬉しいポイントですね。

②復刻アーカイブスでの再登場

2016年にニンテンドー3DS用ソフト『セガ3D復刻アーカイブス3 FINAL STAGE』の中に、『チャンピオンボクシング』が収録されました。

これはセガが公式に復刻したもので、画面比率や操作感が現代向けに最適化されています。

しかも、2人対戦やセーブ機能といった当時はなかった便利機能も追加されているので、昔遊んだ人も初めての人も楽しめる作りになっています。

この復刻によって、プレミア化していたオリジナル版に手を出せなかった人でも手軽にプレイできるようになりました。

携帯機でいつでもプレイできるのも、地味に嬉しいポイントです!

③中古価格とコレクター人気

オリジナルのSG-1000用カートリッジは、中古市場ではややプレミアがついています。

状態にもよりますが、箱・説明書付きの完品であれば3,000円〜7,000円前後で取引されることが多いです(2024年時点の相場)。

裸カートリッジであれば、1,000円〜2,000円ほどで見かけることもありますが、年々流通が少なくなってきています。

特に「チャンピオンシリーズ」を全作揃えたいというコレクターには人気が高く、まとめ売りでは価格が跳ね上がることも。

メルカリやヤフオク、駿河屋などでも定期的にチェックしておくと、掘り出し物が見つかるかもしれませんよ!

④オセロマルチビジョン対応も話題に

意外と知られていないのが、『チャンピオンボクシング』はオセロマルチビジョンでも動作するということ。

これはエポック社が発売したSG-1000互換機で、SG-1000用のカートリッジが使える設計になっていました。

そのため、オセロマルチビジョンユーザーの間でも、プレイできるレトロタイトルとして知られているんです。

互換機での動作保証があるのは、SG-1000時代のゲームにとっては大きな価値です。

動く環境が増えると、それだけで“今なお現役のゲーム”として存在感が増しますよね!

今なお語り継がれるチャンピオンボクシングの魅力

今なお語り継がれるチャンピオンボクシングの魅力について語っていきます。

古いけど、今でも“熱くなれる”理由がちゃんとあるんです。

①セガらしい挑戦精神の原点

『チャンピオンボクシング』は、セガが家庭用ゲームに本格参入した初期の代表作です。

まだ業務用ゲーム中心だった時代に、「家庭でアーケード級の体験を提供する」という意欲的なコンセプトで開発されました。

特に、制約の多いSG-1000で“巨大なキャラクターを動かす”という技術的挑戦は、当時の常識を大きく超えるものでした。

こうした「できないを、できるに変える」姿勢こそが、セガらしさの象徴なんですよね。

この作品に込められた挑戦の精神は、後のセガ作品のDNAとして今も受け継がれています。

②レトロゲームとしての完成度

『チャンピオンボクシング』は、レトロゲームとしても非常に完成度が高いです。

ルールはシンプルで取っつきやすく、操作性も良好。加えて1プレイのテンポが早いため、飽きずに何度も遊べる設計になっています。

二人対戦の存在も大きく、友達や家族と盛り上がれる点も当時としては画期的でした。

キャラクターのグラフィックや動きも印象的で、表情のつけ方やアクションの演出にこだわりが感じられます。

「時代を超えて面白い」と言われるゲームは少ないですが、これはその中の一本に間違いなく入ります。

③当時の“常識を超える”映像表現

当時のSG-1000で見られるとは思えないほどの映像演出は、まさに驚異的でした。

背景を分割してキャラの動きを表現する技術、チラつきを抑えたスプライト制御など、まさに“職人芸”の領域。

パンチがヒットしたときのエフェクトや、ダウン時の表情の変化など、細部へのこだわりも随所に光ります。

これらの演出は、単なる技術力ではなく「プレイヤーを楽しませたい」という開発陣の思いが形になったものです。

見た目の派手さだけでなく、「動かしたときに気持ちいい」というゲーム体験がしっかり作られていたからこそ、長く愛されているんですね。

④後世に残した開発スタイルの価値

この作品の開発を支えたのは、若手中心の少人数チームでした。

鈴木裕氏、小玉理恵子氏といった、のちにセガを代表するクリエイターが関わっていた点でも、非常に意義のあるタイトルです。

とにかく手作業で試行錯誤しながら、当時のハードを限界まで使いこなすスタイルは、今見ても驚くほど“情熱的”です。

大規模開発が主流となった今の時代ではなかなか見られない、少人数だからこその“魂のこもったものづくり”。

『チャンピオンボクシング』は、そういった開発者の熱意がダイレクトに伝わってくる、貴重な一本なんです。

まとめ|チャンピオンボクシングの価値を再確認

| チャンピオンボクシングの魅力4選 |

|---|

| セガらしい挑戦精神の原点 |

| レトロゲームとしての完成度 |

| 当時の“常識を超える”映像表現 |

| 後世に残した開発スタイルの価値 |

セガ「チャンピオンボクシング」は、ただのレトロゲームではありません。

限られたSG-1000の性能の中で、独自の発想と工夫により“見た目も動きもリアルなボクシング”を実現し、後のセガの進化に大きな影響を与えた記念碑的タイトルです。

若き日の開発陣の情熱とセンスが詰まったこの一本は、今なお色あせない魅力を放っています。

「なぜこのゲームが伝説的なのか?」を知ることで、セガという企業の本質に少し触れた気持ちになれるかもしれません。

ぜひ、プレイできる環境があれば一度体験してみてくださいね。

参考リンク:

資料集

取扱説明書

取扱説明書は、セガ公式サイトの「3D復刻アーカイブス3」のマニュアルPDFもダウンロードできます ⇒ダウンロードはこちら

パッケージ

コメント